弘扬潮汕文化 传播民族影音 振兴潮汕艺术 凝聚民族精神

本报记者陈培娜

亨利路是潮安区庵埠镇上一条热闹的大街,街道两边商铺林立,人来车往熙熙攘攘。不过,在这闹市之中,却有一处绿树掩映的幽静园林,这里便是庵埠的缅先亭。

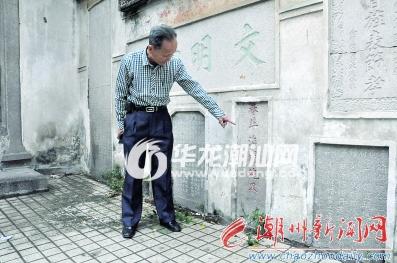

缅先亭两侧的围墙上,嵌着从全镇各处搜集到的历代碑记石刻,形成一道独特的古碑廊。其中,有一块石碑外观虽不惹眼,但近年来却引起省、市众多研究人员的注意。这块石碑高不过96厘米,宽仅29厘米,只简单刻着“庵埠海关地界”六个红字,字迹清晰可辨。

令人困惑的是,今天的庵埠镇并没有设置海关机构,而石碑上也无时间落款,关于“庵埠海关”有何来龙去脉?为一探究竟,近日,我们来到汕头海关关史陈列馆,采访馆长周修东。沏好一壶甘香的清茶,周修东跟我们讲起了庵埠海关的故事。

当时,庵埠属潮州府海阳县,地处韩江出海口,是海阳、揭阳、澄海等地交界。由于位居水陆要冲,交通便利,这里很快发展成为商贾辐辏、海船云聚的繁忙港埠,各地驳船在此分卸转运货物,沿着韩江溯流可以深入大埔、闽北、赣南等广阔腹地,是潮汕地区水上运输贸易的重要枢纽,百业随之兴盛。据《潮州府志》记载,“庵埠集百货之舟,如蜂屯蚁聚”,可见当时该港颇具规模。

为征管海洋贸易税务,庵埠随之设置海关机构,而这段历史要追溯到清代。“康熙二十四年(1685年),清廷为顺应海上外贸需求,在广东创建‘粤海关’,并相继成立了七大总口。”周修东说,其中,潮州总口就设在庵埠,因此俗称“庵埠总口”,辖潮州府境内各分口。

据了解,此时海关的任务是查验“货之自外入自内出者”、“征榷关税”、“诘奸御暴”,其职能接近于现代海关。据《汕头海关志》记载,每年,庵埠总口及所辖各口约征税银3.3万余两,按季解送广州粤海关。

庵埠作为总口,持续了很长一段时间。而随着历史变迁,韩江下游航道淤积日渐严重,与此同时,韩江出海支流开始无法满足大型海轮装卸需要,庵埠的优势逐渐被削弱,贸易港口随之转移到河面开阔、河道纵深的樟林港,继而转移到海运条件更为优越的汕头港。据记载,到了1853年,粤海关在汕头妈屿岛设立海关,称“潮州粤海新关”,取代了庵埠总口的地位,其他旧卡口就变成了“潮州粤海旧关”。潮州府的税收由庵埠总口转到新关管理,庵埠总口自此变成分卡,所征管的贸易税收日益减少。

“庵埠分卡办公场所就在今天的庵埠镇万和路1号,占地面积约240平方米。”庵埠镇文化站原副站长杨启献告诉记者。杨启献曾多次参与庵埠志编修工作,对庵埠海关历史颇有研究。

他说,“庵埠海关地界”碑便立于万和桥旁,成为历史上庵埠设关的直接见证物。

杨启献在《“庵埠海关地界”碑寻根记》中是这样描述庵埠分卡旧址的:当时这座海关略成方形,座东向西,立于潮澄交界处,襟庵江而带水吼溪,大门隔水朝庵埠寨,又有“大观楼”木匾高挂楼前,更显得建筑壮观。

到了民国二十年(1931年),庵埠分卡等卡口被裁撤,庵埠分卡的关产隔年便被顺成饭店、成裕杉行两家铺号出价5000大洋购买,旧址不久便消失了。“当时,万和路还叫做‘连杉街’。”熟悉家乡历史的庵埠居民陈永楠介绍说,上世纪80年代,由于路面扩宽改造,庵埠海关地界碑被迁移到缅先亭保存下来,成为一处景点。

虽然庵埠海关已经消失多年,但翻阅《庵埠志》时,我们仍可以从字里行间看到当时庵埠海上贸易的繁荣。数百年来,从庵埠海关进口的货物有大米、黄白藤、暹绸、胡椒和木材等,而各种各样的“潮货”也源源不断地从这里出口,沿着古代海上丝绸之路远销世界各地,其中包括潮州瓷器、潮州刺绣、蒜头、菜籽、爆竹、生柑、麻皮,还有内地转运的药材、兽皮、丝绸和松香等。在潮汕地区古代海上贸易历史中,庵埠留下了厚重的一笔。

杨启献说,数百年来,商品经济的蓬勃发展,不仅培养庵埠人强烈的商业意识,还造就了他们过人的胆识和开放的胸襟。时至今日,庵埠海关已成为一段遥远的往事,但庵埠仍是粤东一座商业气息浓厚的经济重镇,这里民营经济发达,开放程度也越来越高,积极开展对外贸易的庵埠人,正在续写着纵横商海的新传奇。