弘扬潮汕文化 传播民族影音 振兴潮汕艺术 凝聚民族精神

“木桶伯”坚守老本行很满足

昨天上午十时许,老市区同平路14号,84岁的叶源老伯正坐在木工凳上,用木刨在刨着木条,一上一下,他的动作纯熟,力度恰到好处,这活他已经干了60多年。1月1日摄影展开幕当天,叶伯也被请到了现场。讲起木工的“老本行”,叶伯是脸带笑容,头头是道。1945年,日本刚投降那年,17岁的叶源从潮阳老家来到汕头学习木工,三年满师,他开始跟着师傅经营木工店。老人回忆,当时整个汕头木工店仅有五家,主要做的是木桶,大大小小的饭桶、马桶、洗澡桶、米桶,人们生活中使用的器具器皿多是木制品。他们也会应一些商号的要求,做可折叠的帆布床,支架全是木头的,接合处靠木榫,不用一颗钉子,收起来可当凳子,放下去又是床,携带方便,这些帆布床跟着商船漂洋过海。叶源就是做这种床的好手。那时候,这五家木工店天天都是门庭若市,城里和周围农村要买木桶全都得来到汕头买。叶老伯说,那时候他们店里的各类桶一沓沓叠放着,可他们还在不停地做,往往送走一个顾客又来一个。后来,木工店也开始做木凳、椅子、板车。再后来,木桶被塑料桶取代,凳子椅子也有了家具厂更时兴的样式,板车用得少了,变成了“钢筋铁骨”的三轮车,木工店渐渐变得门可罗雀。到最后,只剩下叶伯的店还坚守着。

叶伯的大儿子跟父亲学会了木工活,可他和弟弟都没从事木工,兄弟俩和三个姊妹都做起了生意,时不时拿钱给老人,这让叶伯晚年生活无忧。可老人仍放不下60多年的“老本行”,每天依然要开店干活营业,在刨木切割敲敲打打中,老人觉得很满足。叶老伯说,十几年了,他不再收一个徒弟,因为这一行不好赚钱,而且现在的孩子娇气,说不得打不得,不像过去他们学艺时,被师傅呵斥责打是经常的。

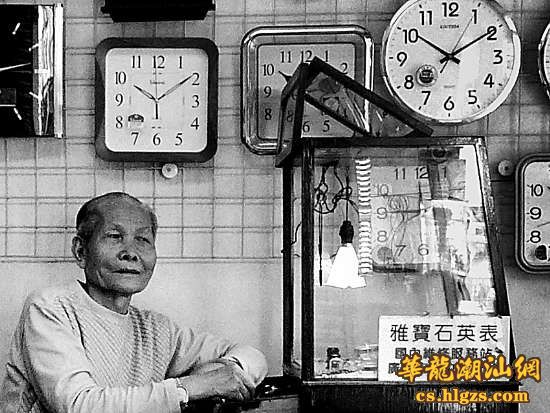

钟表店怅惘“三大件”风光不再

昨天上午11时许,升平路28号,陈财丰的钟表店里,二儿子正忙碌着。这段时间,陈财丰因为不慎摔到了腿,没到店里来,只有儿子独立撑着门面。陈财丰修钟表修了半个多世纪,他的儿子今年年近五旬,修钟表也有30多年了。修钟表要目光如锥,心细如发,坐得住冷板凳,连带着性格也变得不紧不慢。儿子回忆:初二那年自己不想读书了,就跟着父亲开始学修钟表。第一关是拆表,把报废的表拆得七零八落,再一个个零件装起来,还不能按压坏了那些小得如头发丝的零件。学完这一关,起码就要一年。再后来,开始学修表。表“罢工”了,什么原因都可能导致,这中间的千差万别师傅可没全教,要靠徒弟自己去琢磨。从学修表到“出师”,到顾客信任你放心把表交到你手里,起码要十几年,这十几年可是赚不到什么钱的。修表很耗时,比如说机械表的摆轮是最容易坏的,轴心很易断,换一根轴必须用弓钻转,打一个小得不能再小的洞,再把头发丝一样的新轴换进去,这个过程熟练的师傅都要花一个多小时。上世纪70年代,手表和自行车、缝纫机一起被称为“三大件”,买一块“上海”牌的手表要凭证购买,到陈财丰的钟表店里修表的人也络绎不绝,陈财丰和他儿子从上午8点开门一直忙到晚上11点,往往是十几分钟完成一餐饭,然后就忙着修手表去了。好光景一直持续到上世纪90年代,随着电子表普及和人们纷纷用上寻呼机、手机,修表的人也越来越少。如今,陈财丰的钟表店一天没几个人上门修表。记者问陈财丰的儿子,想不想让孩子跟你学这门手艺,他不假思索脱口而出:“当然不想,还是让孩子好好读书,要是继承这个,孩子得饿死。”

走过老市区一幢幢人去楼空、濒临倒闭的危房,斑驳的玻璃折射着冬日的暖阳照在身上。不时可以见到的“代写”的招牌字迹模糊,但早已物是人非;修锅、打铁、车工、挽面不知所终,安平路和镇邦街交界“老葫精工修理各种打火机”招牌下,主人老葫冲着工夫茶无聊地打发着时光。街道上,忙着各自事情的人们匆匆走过,很少把目光投注在这些老行当的店里和摊档上。时光汩汩流走,我们的生活早已变样。 本报记者 曾漫路