弘扬潮汕文化 传播民族影音 振兴潮汕艺术 凝聚民族精神

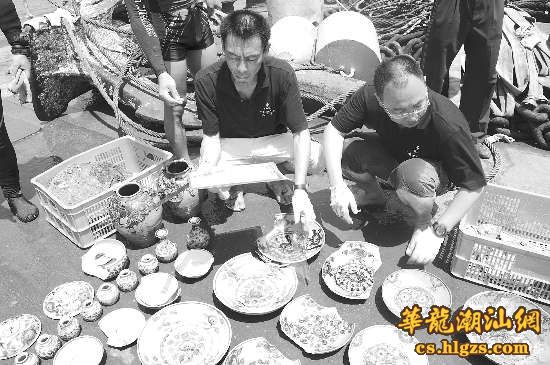

有关人员在清理文物(资料图片)。

▲王志杰(左)与队友在查看仪器。

▲下水前做准备。

▲考古队员在焊接潜水梯(资料图片)。

汕头“南澳Ⅰ号”第三阶段的水下考古发掘工作最快将在本月底进行。昨天,接受记者采访的广东水下考古队队员王志杰对“南澳Ⅰ号”新一轮的水下考古工作充满期待。他表示,这个阶段有望深入到各船舱底部,“或许会有不一样的惊喜。”

据了解,在对沉船文物的发掘中,为了防止沉船的船舱发生坍塌,考古队员对沉船每个舱位的发掘都不是一次见底的。“南澳Ⅰ号”第一、第二阶段水下考古取出来的文物都是各舱位里码放在上层的文物,有的船舱已被清理出1米深左右。而按照货物码放的规律来讲,一般码放在上层的多是些“个头”较大,“长相”较粗的器物,码放在底层的是些体积较小,做工也较精细的器物,“希望越往下发掘越会出好东西。”王志杰充满信心地说。

记者了解到,有关方面将力争在“南澳Ⅰ号”第三阶段水下考古发掘中完成对沉船所有船载文物的发掘工作,目前详细方案已上报,等待审批。据统计,目前,打捞出水的文物共有2万多件,整个船载文物发掘工作已完成50%以上,发现古沉船的船舱总数为25个。

王志杰是水下考古队的“发明家”

本报讯(记者 陈晓敏) 对于关心汕头“南澳Ⅰ号”水下考古工作的市民来说,王志杰这个名字可能并不陌生,他是广东水下考古队的成员之一,更是汕头“南澳Ⅰ号”水下考古队里唯一一名汕头本地人。在汕头“南澳Ⅰ号”第三阶段水下考古发掘工作即将展开之际,记者前天对王志杰进行了独家专访。

前天下午5时多,记者来到澄海区博物馆见到王志杰时他还在忙碌着,他的皮肤明显比记者去年在“南天顺”打捞船上看到时要白了许多。王志杰笑着说,过些天又要上船了,很快就会变黑的。

汕头“南澳Ⅰ号”水下考古队的队员们个个是水下工作的佼佼者,而在陆上,他们则各有分工。王志杰负责的工作是设备检测,这些设备包括潜水服、调节器、气瓶、空压机、摄像设备等等,这些都是水下考古工作中“性命攸关”的东西,缺一不可。因此,每次做检测时,王志杰都格外认真和仔细。他说,那是队友对他的信任,也是他对队友的一份承诺。

除了做好日常的设备检测工作外,王志杰还乐于“发明”一些新设备,这些新设备为水下考古工作带来了不少便利。2010年,汕头“南澳Ⅰ号”正式启动水下考古发掘工作,打捞船“就位”后,考古队员们发现,工作平台离水面距离有点大,队员们入水时比较危险,经过商量,大家一致认为要建造一个小平台,以方便队员出入水。

做为设备组的成员,王志杰义不容辞地担起重任。他根据队友们画的示意图,在大家的帮助下成功焊接了一个潜水梯,安装在了打捞船的船头,连接起了工作平台和水面。从此,考古队员们不再用“跳水”了,他们通过潜水梯便可安全出入水,就算背负重装备也很方便。

在27米深的海底工作,王志杰有时会觉得“不方便”,而正是这些“不方便”激发了他的发明灵感,让他成为一名“发明家”。在对“南澳Ⅰ号”第一阶段的水下考古发掘中,王志杰就发现,在水下清理文物时,如果文物上有泥沙,想清理掉就很麻烦,而当时船上唯一的抽泥设备是高压水枪,它只适合大范围的抽泥,如果在小范围进行抽泥就有可能会因为抽力太大而损坏文物。王志杰想,要是有个轻便的抽泥器可以带下水就好了。第一阶段考古发掘结束后,王志杰潜心思索、实验,不久一个小型的抽泥器问世了。去年,王志杰把它带到打捞船上,运用在第二阶段的水下考古发掘中。有了这个小型抽泥器,考古队员们可以在海底的小范围工作区内,顺着水流把文物表面的泥沙先抽洗掉,然后再把文物取出来,这样既方便工作又有效地保护了文物。现在,这个小型的抽泥器被考古队队长崔勇正式命名为“便携式抽泥器”,成了考古队的装备之一,随考古队“南征北战”,在各次水下工作中发挥着重要的作用。

◎对话王志杰

在家乡海域考古很自豪

记者:作为一名汕头人,能亲身参与到汕头“南澳Ⅰ号”水下考古工作,感觉如何?

王志杰:自古以来,潮汕地区就有不少对外港口,在南澳发现这艘古沉船意义十分重大。作为澄海博物馆的一名工作人员、广东水下考古队的一名考古队员,能在家乡的海域做水下考古工作更感自豪,也更有责任感。希望尽自己一份力量,保护好这些文物,特别是保护好船体,把汕头“南澳Ⅰ号”展示给家乡的人民群众,让大家更好地了解潮汕明代的历史,了解家乡这片海域的航海史。

记者:从2007年汕头“南澳Ⅰ号”被发现,考古队进行水下摸查工作,到正式进行对沉船的水下考古发掘,您都亲身经历了。这一段特殊的经历,对您个人有什么影响?

王志杰:我是在2005年参加水下考古培训的,并正式成为广东水下考古队的一员。那年的下半年,我便到湛江的外海实习,神秘的海底世界深深吸引了我。我至今还清楚地记得,第一次潜入海底时,那种自由又专注的状态让我着迷,海底就是个怎么也探寻不完的世界。从那之后,我越来越喜欢水下考古了。

参加“南澳Ⅰ号”水下考古工作这段特殊的经历,大大提高了我水下工作的技能,也大大丰富了我的工作经验。

记者:听说在“南天顺”打捞船上时,您在百忙之中还抽出时间写考古日记?

王志杰:我很热爱考古工作,因为有了这份热爱,我也乐于在工作中不断地学习、总结。2010年,在“南天顺”打捞船上,我就写了3万多字的日记,记录着每天的生活、工作和发现。此外,我还根据工作中的体会写了两篇论文,《从南澳Ⅰ号的发现看潮汕地区水下考古的前景》和《铝制探方的应用》。

记者:考古是一份特殊的工作,外出工作的时间很长,对此您的家人支持吗?

王志杰:没有单位领导及家人的支持和帮助,我不可能安心地在外工作,更不可能有这么多的心得体会。2005年以后,我去过湛江、阳江、漳州、南澳、天津等地,每年在外工作的时间至少有半年,每次外出工作,澄海博物馆的领导、同事都很支持,都尽量把单位的工作安排开,让我全身心地做水下考古工作。我的爱人更是兼里顾外,把家照顾得井井有条,让我毫无后顾之忧。我希望自己能更加成熟,为水下考古,为探寻家乡海域做更多的工作。