弘扬潮汕文化 传播民族影音 振兴潮汕艺术 凝聚民族精神

笔杆子很硬的吴子勇对军制学的研究是位行家,解放军军事科学院军制部的头衔让人对这位少将级的人物肃然起敬,34年的枪杆子生涯练就了他浑身的军人气概。不过,当人们对这位毕业于北大中文系的书生怎会当上个武生有些疑惑时,吴将军却笑哈哈地说,这纯粹是历史的选择,但我无怨无悔。他经常出现在一群激情四射的北京潮青里,与年轻人在一起,将军说他年轻了10岁。无论走到了哪里,梦里故乡,心涛依旧。他说,还是家乡汕头最好——

思乡之情何时何地

难以割舍

《汕头日报》:您一讲起家乡汕头,就很激动,看得出您对家乡的那份真情。能给我们谈谈您的故事吗?

吴子勇:每个人都有家乡,都热爱自己的家乡。这种感情无论身处何时何地都是难以忘怀的。

我1943年出生,在澳头村长大。小时候家里很穷。10岁那年,父亲过世。母亲一人把我们兄妹三人拉扯大。初中时候,我来到了汕头市第二中学读书。那时家里已无力负担我的学习费用,幸好同班同学陈洽和把我接到家中食宿,并申请到学校的助学金,是每月8.5元,才得以继续读完初中。后来,我考上了金山中学。因为学习成绩优异,我申请到每月12.5元的助学金。1962年,我以作文高分、俄语满分的高考成绩考上了北大中文系。在大学,又申请到了每月19.5元的助学金。可以说,我的学业全靠助学金的培养,是人民用乳汁把我养大。所以,从那时开始,我就立志要用我的全部知识来报答党恩,为人民服务。

自1962年离开家乡至今,我只回过家乡4次。我记得,澳头的海鲜很好吃,有海鲜大排档一条街,就在海湾大桥过去一点。去年,第六届国际潮青会在汕头召开,我还去那里转了一下。想起来还真有点嘴馋。我想,人老了,总要叶落归根。我在北京前后呆了31年,在山西野战部队呆了18年。近50年的游子生涯,无论走到哪里,总是觉得家乡最好!

一个人贵在有理想信念

并始终坚守

《汕头日报》:读文学的却跑到部队去了,确是一个很大的角色转变。三十四年的军旅生涯,应该给您的人生带来很多收获吧?

吴子勇:从北大毕业到部队,这是历史的选择。这一选择我无怨无悔。

是部队培养了我。部队的大熔炉让我懂得如何坚守理想和信念,这是我最大的收获。一个人确立理想和信念容易,但要把这贯穿到一生的生活工作中,始终如一,坚持不懈,却不是容易的事。因为,这一过程,会遇上很多意想不到的困境,要面对很多干扰和困惑。

在北大,我经常参加系里的五四文学社活动,撰写诗歌和散文,我被举荐担任了近两年的北大校刊编辑。可意想不到的文化大革命改变了我的人生征程,让我踏上了军旅。文革中,我因议论当时的时局,随手画了一张形势图,就被作为恶毒攻击中央文革的铁证戴上了反革命嫌疑的帽子,受到批判。1968年8月,因文革而推迟了一年的毕业分配终于到来,我被分配到部队接受再教育,到了山西大同市郊区的解放军某部炮兵团农场。在那里受训1年后,又被所在部队挑选留队。就这样,我开始了34年的军旅生涯。

部队官兵们

管我叫教授

《汕头日报》:曾经沧海难为水。有坎坷,也有收获。既然选择了这条路,就一直走下去,是吧?

吴子勇:是的。那时候的人都很单纯。党需要我,我就要干好。我一心把自己在大学学到的知识用到部队工作上。

我被分配到部队最基层的机关——团政治处宣传股当干事后,便全身心投入工作,主要负责新闻报道、政治教育、调查研究、经验总结等方面工作,一干就是6年。这期间,我满怀对党的忠诚,多次递交的入党申请书,都因那个反革命嫌疑而搁浅。但我没有丧失信念,没有放弃追求。我始终相信天生我材必有用。我通过我的能力证明,赢得了全团官兵的尊重,大家都喊我教授。

粉碎四人帮后,1976年11月,我被调到军政治部宣传处工作,并在同年加入中国共产党。此后,我连续3年荣立三等功,多次受嘉奖;1981年3月、1983年4月,先后被任命为军宣传处副处长、处长。1985年9月至1986年7月被选送解放军政治学院大专毕业干部专修班深造。1986年12月调军事科学院军制研究部工作。

一个人的价值

在于贡献自己

《汕头日报》:这么多年走来,您有什么人生感悟与我们分享吗?

吴子勇:其实,这个过程我曾经彷徨过、犹豫过,甚至有过挂冠还乡的念头,但最后还是坚持下来了。我觉得,一个人真正的价值不在于人们对他的态度,而在于贡献自己。在荆棘载途的人生路上,许多事情都需要唯物辩证思考,需要坚定信念,需要不断调整。当你把自己的辛勤劳动融入党和人民的事业时,你就会获得真正的人生。这听起来并没有多么高深的思想,但它不是空话。

《汕头日报》:谈谈您对军制研究的一些工作成果。

吴子勇:一丝不苟、求真求实,是我一向所追求的治学风格。我对经手的课题和作品都要经过逐句逐字的认真推敲斟酌。为研究一些学术问题,很多时候都成了夜猫子。

刚到军制部不久,我参加国家哲学社会科学七五规划项目《战争动员学》专著的编写工作,担任课题组副组长,除组织研究设计全书框架外,还负责其中4章的撰写任务。我撰写的《我国上古时代战争动员的几个问题》,首次涉猎我国战争动员发展史,具有填补空白的意义。还有,撰写《简论国防动员》,紧密联系现实国防建设的需要,系统地论述了国防动员理论。

人生总喜欢开玩笑。有一年,突如其来的病疾把我累垮了,家里人十分担心。但我想,没有过不去的坎。可能这就是部队锻炼出来的吧,我始终用坚强的意志和达观的态度对待疾患,住院1个多月,居然趴在病榻上抄完了一部10多万字的书稿。手术非常成功,后来我又有一个健康的体魄,能够继续从事军事科研。

1993年4月,我被调任政治部宣传部部长(正师职),1998年7月调回军制部当副部长(副军职)。在这两个领导岗位上,我给自己定下的指标就是八个字,叫做完成任务,带好队伍。对科研工作当然还要刻苦、严谨、求实;在领导工作中则严格要求自己,诚恳待人,努力营造宽松、团结、积极向上的内部环境。说到工作成果,现在也搞不清有多少,除了组织和参与多项国防和军队建设重大现实课题研究外,稍为值得一提的成果有《当前战争动员理论研究的若干学术问题》、《安史之乱与唐代中衰》、《郑和七下西洋的军事意义》等学术论文数十篇,并担任研究生教材《战争动员学教程》主编、《国民经济动员立法研究》等课题负责人。此外,还主编有系列纪实文学作品《世纪抉择》,与人合著有古代兵书《翠微北征录浅说》、中学历史教科书《20世纪的战争与和平》等。1997年被国家语委评选为全国语言文字工作先进工作者。

汕头发展思路很好

关键抓落实

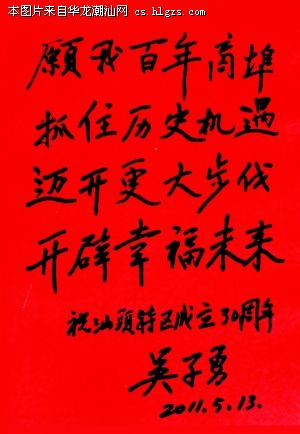

《汕头日报》:汕头的发展您一直很关注。今年5月份开始,特区扩大到全市,汕头又面临新一轮的发展机遇,这也是我们此行来京采访的主要内容之一,您能给我们提一些建议吗?

吴子勇:我对经济工作是一窍不通。如果有一点建议,那也是读《汕头日报》得来的一些想法。首先是敢于承认差距,其次是要迎头赶上。怎么赶?目前汕头存在的最大问题就是一市两制、城乡二元结构所带来的一系列的矛盾。还有就是精神状态问题,似乎闯劲不足,该试的不敢去试。我看了《汕头日报》的报道,汕头特区扩围后,市委、市政府深刻地承认差距、反省自我,提出了特区扩围后如何赶超进位的具体措施和思路。我觉得市委、市政府十分务实,提出的思路很有前瞻性和可操作性。关键是赶快行动,抓落实。

能为家乡办点事

是最大愿望

《汕头日报》:我们看到,北京潮人海外联谊会成立时,您就加入了,担任两届顾问。去年,您担任副会长,为什么乐此不疲呢?

吴子勇:担任副会长没什么好处,唯一的就是能为家乡办点事。我觉得做好联谊会工作,协助青委会把潮青工作做好了,给在京的潮汕青年人搭建一个沟通、联系的平台,为他们在京发展解决一些问题,使他们的事业发展得更好更快,从而推动潮青事业的发展,就是我最大的愿望,我愿意这么一直做下去。只要是家乡的事,我乐此不疲。