弘扬潮汕文化 传播民族影音 振兴潮汕艺术 凝聚民族精神

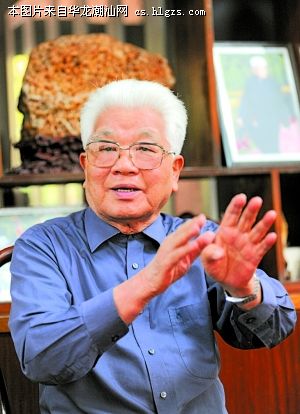

日前,本报记者前往广州采访了吴老,听满头银发的他忆故论今、笑说世事。吴老全面、深入地回顾总结特区的历史和意义,展望特区未来发展前景和新的使命。对家乡的发展,吴老寄予深情期望。汕头是我的家乡,我有责任为特区建设、为汕头文化强市建设出力。特区扩大范围后,特区敢闯敢冒敢为天下先的精神气质不能丢。特别是汕头现在的发展更需要大胆去闯大胆去试,努力走出一条发展新路。吴老言之切切,情之殷殷。

摸着石头过河,要杀出一条血路来。

在日前省博物馆举行的《吴南生捐赠书画展》上,吴老辑录邓小平同志名言创作的这幅作品,气势磅礴,墨迹淋漓,破纸欲出。

这幅作品,是吴老2008年为纪念改革开放30周年而作,也可看作是对特区成立以来风雨历程的一个诠释。

今年是汕头经济特区成立30周年,本报记者日前来到广州,走进了吴老墨香四溢的家中。虽然现在很少接受媒体的采访,但这次吴老破例了。面对家乡媒体,吴老忆古论今,侃侃而谈,不时流露出对特区路向、对国家发展的关注和思考。

老当益壮,于挥毫中凝神改革之进路;老而弥坚,于直言中力陈政改之切要。这是2008年吴老当选中国改革开放30年30位风云人物时的致敬辞。这位90岁的睿智老人,豪情依旧。

□特区的贡献在于引进市场经济

《汕头日报》:中国特区是国际共产主义运动史上的伟大创举,特区的创办对中国经济发展作出了巨大贡献,作为广东经济特区的主要拓荒者,您如何评价特区的贡献?

吴南生:特区从诞生到发展,用北宋改革名相王安石的诗句形容最入木三分——看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛。现在来评价特区的贡献,其实非常简单。特区之所以能办成,是由于引进了市场经济。它对中国经济最大的贡献,也在于引进了市场经济。1981年5月10日,我在向中央汇报工作的报告中明确写着,特区要以引进外资为主,以实行市场经济为主。应该说,中国的市场经济是从特区开始的,从深圳、珠海、汕头开始,到珠江三角洲,再跨越长江、黄河走遍全国。我说市场经济是个没有腿的巨人,他走到哪里,谁都顶不住的,那里旧的计划经济体制就土崩瓦解。引进了市场经济,使中国经济进入了世界经济大循环,也证明了邓小平同志社会主义也有市场的论点。我认为这是特区对中国最大的贡献,也是特区之所以成功的根本原因。

□回乡之行促成设立特区构想

《汕头日报》:您创办特区的想法是从汕头开始酝酿的,当时为什么会有这个大胆的构想?

吴南生:1978年12月召开的中共十一届三中全会,是一次具有划时代意义的重要会议。这次会议,实现了新中国成立以来我们党历史上具有深远意义的伟大转折,开启了我国改革开放历史新时期。1979年新年伊始,按照省委的分工,我率领一个工作组奔赴汕头市,传达中共十一届三中全会精神,开展调查研究工作。

回到阔别多年的家乡,呈现在我眼前的情景,简直令我不敢相信自己的眼睛,我看到一派贫穷落后的景象,不禁为之心寒。楼房残旧不堪摇摇欲坠,城市公共设施道路不平,电灯不明,电话不灵,经常停电,夜里漆黑一片,市容环境卫生脏乱不堪。当时情景深深地刺痛了我的心。要知道,解放初期汕头还是一个商业很繁荣的地方,和香港的差距并不大。而眼前的汕头市,却如此贫穷落后,满目凄凉。重返故园,我心里很不是滋味。我们当年豁出性命扛枪杆闹革命,可不是为了换取眼前这样的江山啊!我感到十分内疚和困惑,特别有愧于那些当年舍生忘死、鼎力支持革命的父老乡亲。

这样的局面非改不可!不改革,死路一条!人们憧憬着、期待着,却又不知从何着手。有海外友人向我建议:你敢不敢办像台湾那样的‘出口加工区’?敢不敢办像‘自由港’这类的东西?如果敢办,那最快了。你看新加坡、香港、台湾他们的经济是怎样发展的!他山之石,可以攻玉。友人的提醒,让我立即有了一个大胆的设想,那就是能否在汕头划出一块地方,办一个类似出口加工区那样的点,进行改革开放的试验?这一设想,乡亲们都举手赞成。可以说,这一次的回乡之行,促成了设立特区的构想。

□广东先走一步试办特区

《汕头日报》:当年,您以一句如果要杀头,就杀我好啦的豪言,主动向省委请缨到汕头办特区,能否谈谈当时的情况?

吴南生:任何改革,都必须在一个试点取得经验后才能大刀阔斧铺开,以点带面是我们一贯的工作方法。我建议在汕头搞一个点进行改革开放的试验,除了汕头的情况我比较熟悉外,还有几方面的考虑:第一,当时在全省来说,除广州之外,汕头是对外贸易最多的地方,搞对外经济活动比较有经验。第二,潮汕地区的华侨全国最多,很多是在海外有影响的人物,能够动员他们回来投资。第三,汕头地处粤东,偏于一隅,万一办不成,失败了,影响不会太大。如果省委同意,我愿意到汕头搞试验。如果要杀头,就杀我好啦!

1979年4月,中央工作会议讨论了广东先走一步的设想(即在深圳、珠海和汕头市划出一块地方作贸易合作区,积极开展对外经济技术交流),邓小平同志十分赞同广东富有新意的设想,当他听说这样一块地方的名字定不下来时,就说,就叫特区嘛,过去陕甘宁就是特区。他又说,中央没有钱,你们自己搞,要杀出一条血路来!会议同意广东和福建省要求,决定在广东的深圳、珠海、汕头、福建的厦门等地试办出口特区。随后,中共中央和国务院派出主管这方面工作的中央书记处书记、国务院副总理谷牧率领工作组前往广东、福建,和两省省委一起研究,共同起草实行特殊政策、灵活措施的文件。7月15日,中共中央、国务院批准广东、福建两个省委的报告。决定对广东福建两省实行特殊政策、灵活措施,要求两省抓紧有利的国际形势,先走一步,把经济尽快搞上去。决定在深圳、珠海、汕头、厦门试办出口特区。并指出,出口特区,可先在深圳、珠海两市试办,待取得经验后,再考虑在汕头、厦门设置的问题。

汕头之所以缓办,是因为当时条件还不够。我们就利用缓办的机会,做了大量的准备工作,先扎实打好基础,包括特区选址,开辟从市内到特区的马路,解决缺电问题,特别是要解决香港与汕头往来的交通问题等,筹办特区的很多事情我都亲自去办。应该说,缓办也有个好处,可以参考深圳、珠海怎么办,一些好的做法可以直接拿过来用。因为打好了基础,汕头特区开局良好,发展顺利。

□闯关既要工作勇气也要理论勇气

《汕头日报》:旧的思维方式、行为方式与改革探索的冲突,使特区建设初期险阻重重,途中满是激流暗礁,你们是怎么应对的?

吴南生:特区是个窗口,是技术的窗口,管理的窗口,知识的窗口,也是对外政策的窗口,特区的精神就是敢闯。从创办特区中我们深深体会到:在没有现成的模式和经验可以照搬的情况下,需要以极大的勇气摸着石头过河,每一个跋涉的脚印都是历尽艰辛留下的印记。在实际工作方面要有勇气,在理论思想上也要有勇气,要斗智斗勇。

从建国以后,特别是文化大革命十年中,我们的国家一直处在左的意识形态统治下,这时,如果没有更权威的理论根据,要改革,那是寸步难行的。没有办法,只好向老祖宗求救。面对各种非议和反对的声音,我们提出,马列主义的基本观点,从来都不认为社会主义经济和资本主义经济是绝缘的。列宁讲过:乐于吸取外国的好东西:苏维埃政权+普鲁士的铁路管理制度+美国的技术和托拉斯组织+美国的国民教育等等=总和=社会主义。特别强调要吸收资本主义国家的先进科学技术和有用的管理经验。地租是当时最敏感的问题,一听到地租,很多人跳出来大声反对,幸好在《资本论》和列宁的著作中都有相关的理论。在十月革命胜利初期,列宁就说:不怕租出格罗慈内的四分之一和巴库的四分之一,我们就利用它来使其余的四分之三赶上先进资本主义国家。讲得多好啊!不过,我们经研究后还是作了修改,换个称呼,把地租改称土地使用费。这个大家就没意见,后来成为全国通用的新名词。

□汕头要大胆闯出发展新路

《汕头日报》:诸多原因影响,汕头的发展落后于其他特区。目前,汕头特区范围扩大至全市,未来要如何改革发展再创新辉煌,您有何期望和建议?

吴南生:我们看问题要用辩证的观点。与深圳等先进地区相比,汕头确实落后了。但自己与自己比,改革开放以来,汕头还是发生了巨大的变化。我认为,在市场经济条件下,发展要有很多条件。就区位条件这一客观因素来说,汕头远比不上深圳、珠海和厦门,而且资源缺乏,不但引进人才是一个难题,很多人还因此跑到外面发展,据我所知,现在在外事业有成的企业家不少是潮汕人。深圳由于区位条件优越,吸引了世界各地、全国各地的人才、资源,所以发展迅速。事物是发展变化的,现在落后并不就是永远落后。我们切忌妄自菲薄。事在人为,只要多想办法,明确发展思路,找准发展路子,营造发展氛围,凝聚发展力量,以潮汕人民之聪明才智、勤劳拼搏,汕头完全能够再创辉煌。

特区扩大范围后,特区敢闯敢冒敢为天下先的精神气质不能丢。特别是汕头现在的发展更需要大胆去闯大胆去试,努力走出一条发展新路。汕头市委、市政府提出要在行政管理体制改革、扩大对外开放和统筹城乡发展等方面探索新路子,加快建设幸福汕头,这个思路就很好。此外,发展要按市场经济规律办事,从经济建设到社会建设,都要做到有法可依、有规可循。市场经济是法治经济,要求规范有序,没有法治作保障,也就没有市场经济,发展就要乱。汕头拥有立法权,可以通过立法来规范和改进市场经济,从而促进经济社会快速健康发展。

□特区还要继续特下去

《汕头日报》:这些年,特区能否特下去的讨论不绝于耳。有人说,特区杀出一条血路的使命已经终结,不再特了,对此您怎么看?特区还能为中国贡献什么?

吴南生:随着改革开放的深入推进,市场经济已经确立,在这一最关键的斗争中,特区立了大功。但全国都实行市场经济了,各地在市场经济的大环境中公平竞争。从这个意义上说,特区是不特了。但从历史使命说,中国的改革还有大量的工作要做,只要我们坚持改革开放,特区就要继续肩负起试验田的使命,继续敢为人先,打破体制机制障碍,为中国改革探路。

作为中国结构转型、科学发展的先锋,特区之特不在上面给你什么优惠政策,而是在新任务、新使命,在新的先行先试。在全国全方位开放和全面推进经济体制改革的情况下,未来特区应该在政治体制改革方面、在建设现代民主政治上负起先行先试的重任,以之带动其他各项改革包括深化经济体制改革、社会体制改革等,把维护社会公平正义放在更加突出的位置,让发展成果惠及全体人民。举个例子,在欧美等发达国家,推行的是教育家办学,大学教授有崇高的社会地位,受人尊敬。而我们这里,受官本位思想影响,大学校长是厅级,大学教授是处级,大学行政化倾向严重,必然难以培养出更多更优秀的人才。像教育领域包括中、小学去行政化的改革如何推进,特区可以作出探索。

□藏品的最好归宿是回归社会

《汕头日报》:这些年,您为弘扬中华优秀传统文化作出积极贡献,也为汕头建设文化强市贡献宝贵的书画作品,将生平珍藏的《平沙落雁图卷》捐赠给汕头博物馆,您能谈谈与翰墨丹青相聚是缘的故事吗?

吴南生:收藏历史,传承文化。收藏是一种感情,一种文化素养,是自然而然散发的那种对文物的爱护意识。独乐不如众乐。藏品的最好归宿不是留在自己手里变成私人财产,而是重新回归社会,薪火相传,再延续给又有缘分的人——一代又一代能够好好保护祖国优秀传统文化的人。这就是相聚是缘!北宋《群峰晴雪图》和元人《平沙落雁图卷》,是我最珍爱的两件古画,属于国家一级保护文物,国家级的文物应该留在博物馆,百年之后还能继续保存完好,让更多的人欣赏到古代画家的心血结晶,最大限度发挥这些艺术珍品的社会效益。所以,我把北宋《群峰晴雪图》捐赠给广东省博物馆,把《平沙落雁图卷》捐赠给汕头博物馆。汕头是我的家乡,我有责任为特区建设、为汕头文化强市建设出力。

潮汕文化历史悠久、源远流长,内容丰富、很有特色。建设文化强市一方面应该深入研究潮汕文化,保护、弘扬好优秀文化传统。另一方面要弘扬解放思想、改革开放的时代文化精神,推进文化事业改革发展,提升汕头文化形象。特别随着物质生活水平不断提高,更要加强引导群众提高文化情趣和文化素养。个人文化素养越高,城市文化氛围就越浓,社会就会更加文明健康。本报记者赵令蔚

(注:本文已经由吴老亲自审定)

总策划:陈文波统筹:苏伟钿

摄影:李俊伟王瑞忠题图设计:姚建平