弘扬潮汕文化 传播民族影音 振兴潮汕艺术 凝聚民族精神

今天,是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利69周年纪念日。69年前,当烽火连天时,中华民族不甘心日本法西斯凌辱,地不分南北,人不分东西,海内海外的中华儿女、男女老少,奋起抗击,谱写了一曲曲英雄壮歌。忆往昔,壮怀激烈,中国人民为世界反法西斯的伟大胜利作出了卓越贡献。

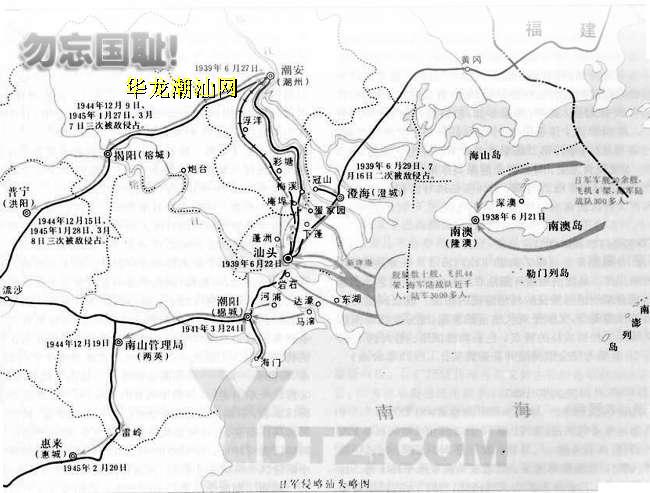

汕头地处南疆,战略位置十分重要,汕头军民在这场伟大的反法西斯斗争中,同样浴血奋战,勇于牺牲,演绎了众多激动人心故事。时间淡化了战火的硝烟,却淡化不了我们爱国的情怀,淡化不了我们对为国捐躯烈士的景仰之心。当此之际,我们隆重推出反映抗日战争时期汕头军民抗击日寇的专题报道,以志难忘,也寄托对英烈们的缅怀。

70多年前,在战火连天、弹痕遍地的潮汕抗日战场上,活跃着一支救死扶伤的白衣队伍,它的名字叫意溪华侨救护队。

潮汕人民富有爱国精神,对日斗争坚决,早在1928年,汕头市就发动过一次大型的爱国抗日运动。当年的5月3日,日本侵略者在济南屠杀中国军民二万多人,制造了震惊中外的“五三”惨案,汕头市民对此举行了一系列的声讨抗议活动,还成立了“对日经济绝交委员会”,并于1930年在汕头市中山公园筑了“济案纪念亭”以志其事,警醒民众不忘日本军国主义者的豺狼野心。“七七”卢沟桥事变之后,潮汕人民抗日情绪更高涨,成立了很多民间抗战组织,意溪华侨救护队就是其中的一支。

一把废针头钩起的史实

几年前,民间收藏家张美生告诉我,他收集到一把医用废针头,一个小针盒,一把手术刀片,据藏品转让者介绍,这批物品是抗战时期意溪华侨救护队的医具。按照物件的品相素质,确系上世纪三、四十年代的物件,但潮汕抗战史上有意溪华侨救护队吗?张美生要我帮忙查一查。

几经检索,我终于在《潮州市志》查到了这段文字:“1938年5月,侨胞、侨属子弟100多人在意溪黄家祠成立暹罗华侨救护队。救护队在潮州城竹木门设办事处,开展抗日救亡活动。该队于潮城沦陷后改编为独九旅卫生队,至1940年独九旅调防河源时解散。”有了这段文字依据,张美生把这些废旧物品视若珍宝收藏。今年,汕头市政协文史委牵头筹办潮汕抗战纪念馆,张美生将这把旧针头、手术刀片、针盒连同其它100多件抗战题材的文物无偿捐献出来。多家媒体报道了这件事。我也写了一篇特写在本报发表。有一些文史爱好者说,抗战时潮汕有好多民间自发组织的抵抗队伍,都被深埋在历史的尘土中了,唯有暹罗华侨抗日救护队,因有一把旧针头而被钩出来了。它是幸运的。

我以为,暹罗华侨救护队的故事仅此而已,其实不然——

一本破簿子透发的信息

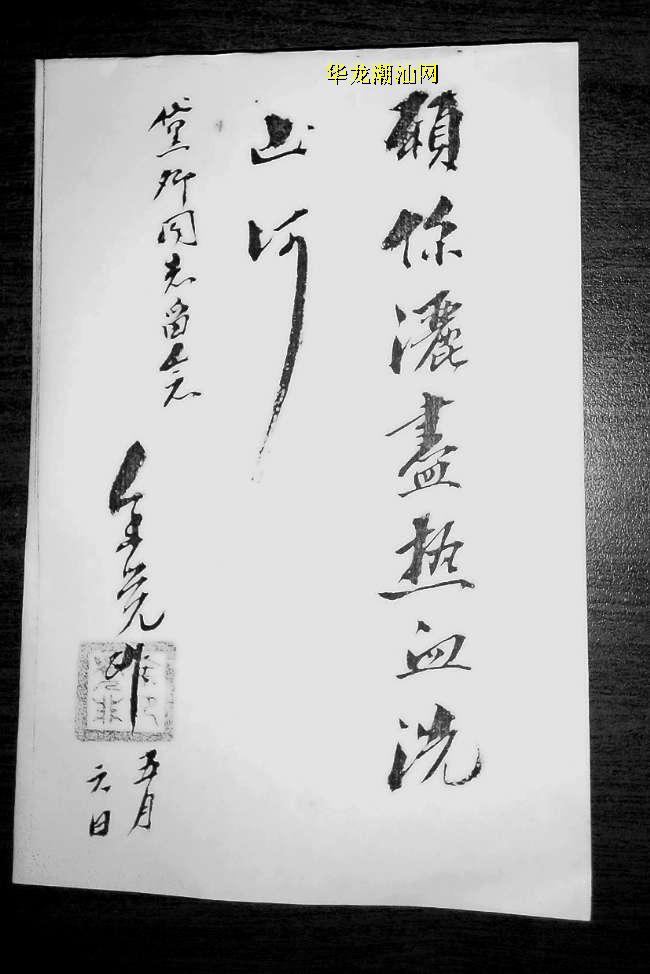

今年6月的一天,一位中青年男同胞来找我捐赠文物(我是在建的潮汕抗战纪念馆文物征集专家组成员),递上一本大约9厘米乘以13厘米的破簿子。我打开来一看:繁体手写字,民国纪年……一股浓厚的历史气息扑面而来。

捐赠者叫王少明。簿子的主人叫许黛卿,又名许惠,是王少明的母亲的姑妈。根据王少明口述的许黛卿的人生简历是——

1917年出生于揭阳县登岗乡一户官宦人家,其父亲当时是揭阳县第八区区长。年轻时的许黛卿完全可以择一门当户对的人家嫁过去,相夫教子终其富足而平凡的一生,然而,是时日本鬼子的铁蹄践踏着中华民族的大地,战火随时就可燃烧到潮汕大地,和平的生活随时可以被破坏。国家兴亡,匹夫有责,女子也有责!她毅然决然放弃谈婚论嫁,走上抗日救亡道路,跑到潮安参加抗日救护队。抗战后,她到揭阳真理医院就职,解放后,调到汕头市第二人民医院直到退休,一直从事护理工作。抗日的烽火把一个全无一点医护知识的青年女子培养成专业医护工作者。

许惠终生未婚,1989年逝世,身后几无遗产,唯珍藏着这么一本破簿子。王少明翻看了这簿子,知道它的精神价值,视若珍宝。王少明将它无偿捐献出来,目的在让它发挥更大的社会价值。

这是一本题词留念册,题赠者共34位,赠言有长有短,背面留通信处(个别人通信处写在正面),字有美丑,有毛笔字,有钢笔字,也有水笔字。这本簿子,收录着70多年前34位青年人的真实思想和心声——

“黛卿同志留念 振吾国魂 书于意溪军次 岐良”。背面写的通信处是“揭阳棉湖钱坑西门钱新学校转”。

“黛卿同志:要有永不言死的精神,担负起为民族解放底责任!玲瑛草于民国廿八年二月廿八日”。背面写着“通讯处:广州正南路锦荣街36号”。

“黛卿同志永念 巾帼先生 弟桂芳写于救护队 一九三九年二月二八日 鱼雁处 潮安意溪寨内文明书庄交”。

“在这非常时期中我们须努力苦干为民族争生存为妇女谋解放 黛卿同志共勉 黄佩庸章(印章)写于黄家祠”。

34篇题词,34篇讨伐日t的檄文,34把投向日t的匕首。令读者不无震撼动容。感动之余,职业习惯使然,我打了几个问号——

1.许黛卿当年投奔的华侨救护队,是志书上所记载的“暹罗华侨救护队”吗?34篇题词无一处提到“暹罗”,意溪、黄家祠等关键词则具备。

2.34名题词者是什么人?许黛卿的同学朋友?抑是战友?还是伤员?他们还健在吗?

3.如果许黛卿所在的卫生队即志书所载者,题词者是队员,那么,按照题词者的通信处可知,他们来自五湖四海。暹罗华侨卫生队的成员是怎样组成的呢?

4.溪黄家祠还有什么故事呢?

我和汕头电视台的林剑铭等先生联手进行田野调查。

一座破祠堂尘封的故事

潮安意溪黄家祠,当地人称黄厝祠,志书上有载,曾为抗战效劳做出贡献的一座历史建筑物,如今是一处用杂乱建材在破屋地上随意构搭的实用性作坊,生产意溪大月劳饼,时近中秋,生意正火旺。作坊里的人不知历史上这里发生过什么,我们的向导、意溪当地的文史研究者黄钦赐先生,对这座破旧建筑物却崇敬有加。他告诉我们,这里是华侨救护队的总部,也是医疗场所,被日寇知道,派飞机炸了,同时被炸的还有意溪蔡厝祠和林厝祠,因为这两处地方也是抗日救护队的医疗场地,是救死扶伤的地方,日寇选择为摧毁目标,可见其狠毒之至!

黄钦赐先生给我们提供了许多信息。我们还通过他走访了当年的华侨救护队队员黄桂芳的遗孀曾婵音、詹荣光和黄佩庸之子詹益林、80多岁的意溪老居民陈鹤财等人,对意溪华侨救护队有了更多的认识。首先,我和黄钦赐先生有一点共识:地方志书记录的“暹罗华侨救护队”有误,应为“意溪华侨救护队”。理由是许黛卿保存的赠言本子上没有前者的提法,包括陈鹤财、曾婵音、黄钦赐、詹益林等七十岁以上的意溪老居民都从来没有听过对这个队有“暹罗”的叫法。其二,许黛卿(许惠)是意溪华侨卫生队的队员,她本子里的题赠者有她的战友黄桂芳和黄佩庸等,黄佩庸生前的手写通讯录就有“许惠,汕头二医院”,詹益林多次受母亲黄佩庸之托去看望她在救护队时的战友“惠姨”。

意溪华侨救护队是一支团结的队伍,队员来自广东省各地,其中意溪人占三分之一,其余三分之二潮汕各县都有,也有少数来自兴梅和广州地区。冠以“意溪”,是队址所在,冠以“华侨”,是潮汕华侨提供经费。这支队伍至迟于1939年2月被收编入正规军独九旅。因为在这个日期之后,许黛卿的赠言本有几位题赠者落款有“意溪军次”字样。

意溪华侨救护队是一支有文化,有纪律的队伍。这支队伍的成员除了特聘的医生李少卿等之外,基本是知识青年,如詹益林的母亲黄佩庸是韩师毕业生,与陈伟南先生同班同学。这支队伍在繁忙的战务、医务之余,就集训学习,他们唱《大刀歌》等抗战歌曲,学习毛泽东的《论持久战》等政论文章。

意溪华侨救护队是一支勇敢的队伍。这支队伍的成员以军人的姿态投入战斗,一次次在枪林弹雨中抢救出一个个伤员,不少队员为此而献出自己的生命,实践了自己“洒尽热血洗山河”的誓言。由此我如是解读许黛卿赠言本上那些通讯地址的目的:队员们都抱着必死救国的决心,他们在战友的本子上留下家乡的地址,好让自己殉国后能有报丧者。

今年87岁的陈鹤财,目睹一场战斗——1939年端午节前一两天,一艘船号“通宁”的内燃机动力客轮,满载乘客从潮州城逆流而上,据说船上载了一名抗战队伍的将军。到金山前,忽遭数架日机轰炸,很多乘客中弹,船上鲜血横流。客轮拚命逃到意溪堤边停泊。此处离黄家祠只有数百米之遥,祠堂里的救护队队员们闻警而动,冲到船上,不顾头上还有敌机盘旋,有的抢运伤员,有的帮助乘客撤退,一件件救护队的制服被染成红色。当时很多意溪居民目击这惨烈的场景,不无夸奖救护队的青年人“真有胆”。

我们还在继续寻找意溪华侨救护队的故事。

鄞镇凯 文/ 摄

[1] [2] [3]