弘扬潮汕文化 传播民族影音 振兴潮汕艺术 凝聚民族精神

曾几何时,市区的大窖、新乡、下蓬这些城乡结合部的“老村”因为居民外迁、诸多民宅大门紧闭而成了“空心村”。近年来,这些“空心村”又因老屋租赁给来自五湖四海的外地务工者居住,变成了南腔北调的“外省村”。

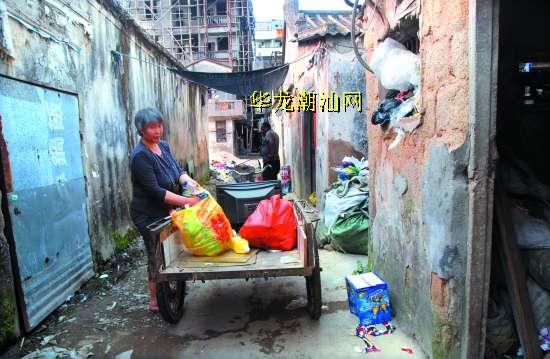

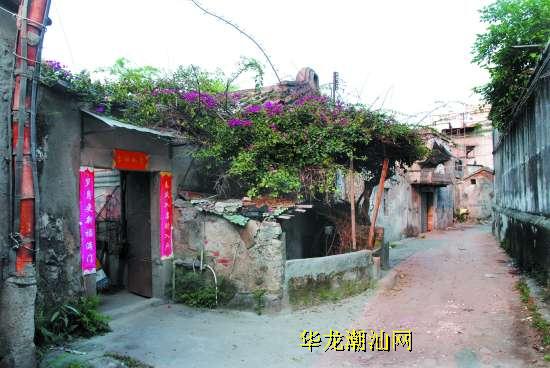

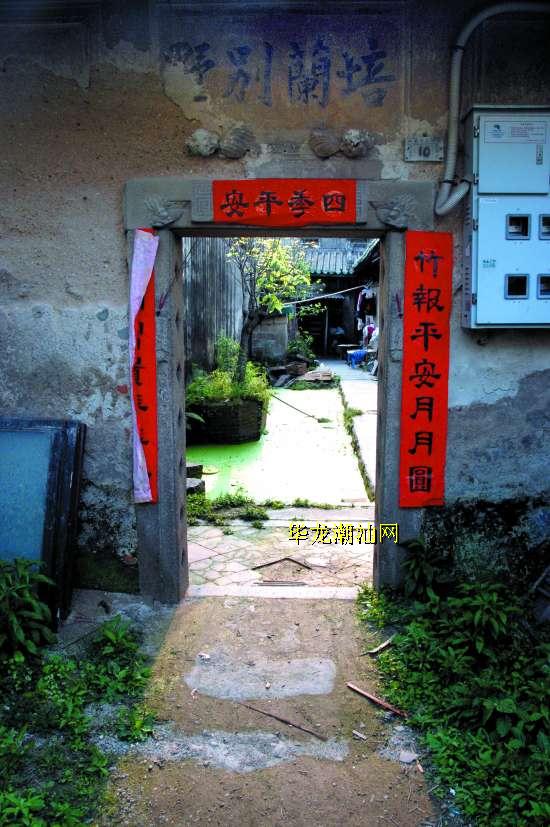

“说村不是村,有院没有人。说地不是地,草有半人深”。在新乡老村、大窖老村以及下蓬洋滨等村落走访,触目可及的几乎都是破落不堪的民宅民居。走进这些当地人大多已搬迁空置的老屋,随风而来的就是一阵阵带有霉味的空气。在新乡老村、下蓬洋滨,记者看到老村内不少民宅十分破旧,大门多被锁上,门环处锈迹斑斑。青石路旁,杂草与苔藓并生,野蜂与蚊蝇乱绕。偶见一两扇半开的大门,门前只有母鸡安静啄食,黑狗狂吠不止。在大窖老村、洋滨老厝片区走访,不少民宅也是门庭已经坍塌,土坯房或敞开着屋门,里面四处都是裂痕;有的墙倒屋塌,砖石瓦砾杂乱堆砌着,屋内的通道蒿草满地。巷道中排放污水的明渠,也大多垃圾成堆、污水横流。

在这些老村走访,记者了解到,目前的居住者多为来自河南、江西、安徽一带的外来务工人员,本土的“原住民”所占的比例很少。外来人员多是经营着小食杂店,售卖对象主要还是入住老村的外地务工人员群体。在老村内,常可看到不少外地小孩凑在一起下棋、打扑克、玩耍。大窖村民老李介绍,这些老厝的主人都是本地人,因为经济发展,不少当地人都搬迁了新居,原先的房子就都闲置了,成了“空心村”。但几年来,这些房子大多以每间每月50至80元不等的价格租给了在周边打工的外来务工人员。也有一些租住者是在市场做豆干、卖菜的潮汕周边小商贩。因为老村的本地人相对较少,而外来务工人员成了主要居住群体,所以“空心村”现在易名“外省村”。租住老屋的外来人员多为清洁工、搬运工或是工厂杂工等体力劳动者,他们对居住环境不太讲究,只要租金便宜就好。

采访中,也有不少当地人对现在老村荒废现象感到可惜,他们认为现在土地资源稀少珍贵,当地有关部门与其放任老村荒废滋生脏乱差等诸多问题,不如采取积极措施进行统一规划,像龙眼村一样开展统一规划建设,让老村换新貌变成了时尚安全小区,既改善提高原住民的居住环境,也带动了片区的经济发展。

本报记者林子海 林鹏 摄影报道