弘扬潮汕文化 传播民族影音 振兴潮汕艺术 凝聚民族精神

近日,记者拜访新华社福建分社原副社长王炜中先生时,他对2年前《汕头都市报》策划的福建“根之旅”大型新闻采风活动还念念不忘。当年在海西经济区域战略不断深化,汕潮揭同城化目标逐步推进的大背景下,《汕头都市报》敏锐地意识到这是汕头发展的又一新的契机,第一时间派出记者走进闽南,通过对闽潮两地历史、文化、经济、社会、民俗等方面的深入了解,探寻潮人之根,增强文化认同,谋求汕闽合作。

事实上,类似的大型新闻采风活动,对于每一名《汕头都市报》记者来说都能如数家珍。15年来,以“办市民最喜爱的报纸”作为承诺,我们的报道视野不局限于本市,近在潮州、揭阳、深圳等省内城市,远至福建、广西、四川等不同省份,只要是与潮人相关的重大事件,只要是值得汕头借鉴的发展模式,我们都会扮演探路者的角色,第一时间“带笔上路”,将新闻的脚步迈向四面八方。

2004年,正是中国改革开放总设计师邓小平的百年诞辰。这一年,《汕头都市报》只创办了5年。尽管没有任何大型新闻采风经验,但彼时汕头作为改革开放首批4个经济特区之一,正乘着改革春风的汕都报人又怎会坐得住呢?从汕头奔赴深圳,跨越广东进入江西,再一路北上走向四川,凭着对新闻的不懈追求,我们多路记者分别走进邓小平家乡四川省广安县、曾经工作的江西省以及重温当年南巡的路线,独家采访到邓小平家乡的亲人,了解这名总设计师在不同时期的点点滴滴。

时隔2年,汕都报人再次“摸着石头”走出汕头。2006年,中国国民党荣誉主席连战携同家人回到祖籍地福建漳州马崎村祭祖。当时这一事件引起海内外人士高度关注,但全国媒体所能得到的采访证数量极其有限,粤东媒体更没有被列入发证对象的行列。为了让市民第一时间了解这名政治人物回乡祭祖的最新消息,《汕头都市报》通过多种渠道积极争取,最终得到福建省台办支持,在已过了申请期限的情况下,“破例”取得粤东媒体中唯一一张采访证。随后的异地采访中,我们的记者兵分多路,从马崎村“探营”,到连战祭祖全过程,再到连战女儿谈父亲,向读者呈现的一字一句,都是两岸同胞血浓于水的深厚情谊。

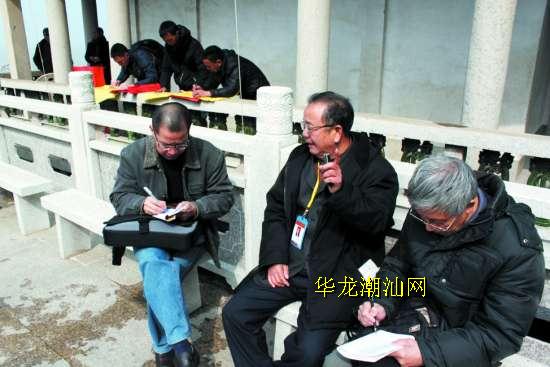

到了2012年,《汕头都市报》已经13周岁了。作为本地媒体中的年轻生力军,我们又决定做一次大胆新闻尝试——重走东兴汇路。当年恰逢是东兴汇路拓辟70周年,我们联合潮汕历史文化研究中心“东兴汇路调查组”,探访昔日批客走过的古道客栈,从地理、经济、人文、民俗等多个侧面进行全方位报道。这一大型新闻采风活动意义深远,既填补了广西省东兴市有关东兴汇路所欠缺的史料,也让汕头市民深刻感受到潮汕“生命脐带”和当年批客可歌可泣的精神之旅。

15年弹指一挥间,不知不觉中我们的记者已走遍全国各地,我们报道的范围也涵盖不同领域。每一次外出新闻采风,在读者看来可能是一次未知信息的获取,也可能是一次精神食粮的补给,但对于不断寻求突破的我们来说,经验累积之余,更是对新闻二字的执着。

在王炜中副社长位于汕头的家中,他一边冲泡工夫茶,一边与记者谈论着汕头的发展。这2年王社长依然致力于研究潮汕的侨批文化,依然忙于为家乡的发展出谋献策。王老说:“接下来我的关注重点是台批的发展历史,而且还将通过对厦门和汕头两地经济、社会状况的对比调查,为粤东发展提供参考和借鉴。希望能继续与《汕头都市报》合作,像当年“根之旅”一样,走向更多的地方采风,为汕头的发展献计献策。”

新的一年,新的开始。15周岁的《汕头都市报》,正值“出花园”的美好年华。我们将继续走出汕头看汕头,勇于开拓创新,扩宽报道视野,将新闻足迹延伸至更远的地方,为你奉上一道道精益求精的新闻大餐。

撰文/摄影 本报记者 杨立轩