弘扬潮汕文化 传播民族影音 振兴潮汕艺术 凝聚民族精神

编前语

报纸作为一种文化产品,是我们不可缺少的精神食粮。为营造全社会爱报、读报的浓烈氛围,本报编辑部近日倡导开展“文化引领 爱心赠报”主题活动,得到不少爱心单位积极响应,市公益基金会、存心慈善会和中石化粤东石油分公司率先征订大量《汕头日报》,免费赠送给我市部分革命老区的中小学校、社区老人及司机车主等,让爱心随着报纸走进千家万户,让基层群众通过报纸了解更多精彩的“汕头故事”。

市公益基金会向部分困境儿童赠报

200份《汕头日报》 200个成长期望

汕头市公益基金会一直秉承“弘扬爱心、回馈社会、发展公益、惠泽民生”的宗旨,通过向社会各界募集资金,开展各类慈善活动。今年基金会在实施文化公益行动中,决定选择《汕头日报》、《汕头特区晚报》等报纸,免费赠送给我市部分困境儿童、汕头“最美的人”、“汕头好人”等道德模范人物以及革命老区红场镇、雷岭镇所有中小学校。“我们希望不仅仅送上物质的资助,更期望送上心灵鸡汤,让需要帮助的群众得到精神上的宽慰。”

“我们希望通过文化公益行动,把像《汕头日报》这样优秀的精神食粮送到山区、老区,送到贫困群众身边,让他们在同一片阳光下享受到文化知识的熏陶。”当汕头市公益基金会副理事长、秘书长郑俊钦代表基金会前来订购200份《汕头日报》时,向记者道出了基金会此次订报的初衷。

郑俊钦说,《汕头日报》作为地方党报,多年来坚持正确的舆论导向,认真贯彻中央、省、市的精神,及时反映市委、市政府的重大决策,多角度、多视角进行全方位报道,及时反映汕头的政治、经济、文化等涵盖社会方方面面的时事内容。同时,坚持新闻“三贴近”原则,关注民生民安,走进基层,走近百姓,倾听心声,在党和群众之间搭建起一座最直接的良好沟通桥梁,是一张有份量、有威望的报纸。因此,这次公益基金会在实施文化公益行动中,决定选择《汕头日报》、《汕头特区晚报》等报纸,免费赠送给我市部分困境儿童、汕头“最美的人”、“汕头好人”等道德模范人物以及革命老区潮南红场镇、雷岭镇所有中小学校。

汕头市公益基金会是一个经省民政厅批准成立的公募基金会,一直秉承“弘扬爱心、回馈社会、发展公益、惠泽民生”的宗旨,通过向社会各界募集资金,开展各类慈善活动,动员社会各界关心和爱护弱势群体,并资助、举办各项文化公益行动,赢得社会各界的广泛赞誉。特别是去年以来,基金会围绕党和政府的工作大局,不断拓展公益事业,逐步向社会、科技、文化、体育等多领域延伸,全面启动了扶贫济困、教育捐赠、助孤济残、重病援医、匡扶正义、情暖夕阳、慈善救急、大庙文化“八大公益慈善”行动,先后开展十八次大型爱心活动,共发出救助金500万元,凸显社会影响。

郑俊钦告诉记者,“我们希望不仅仅送上物质的资助,更期望送上心灵鸡汤,让需要帮助的群众也能得到精神上的宽慰。”为此,从去年开始,基金会在推动“大公益”行动中,特别重视对农村和贫困群众的帮扶,先后多次到农村实地走访摸查,为基层最困难的山区、老区的贫困群众亲自送米送油、送医送药,还捐书助学。而在“恤孤圆梦”公益行动中,基金会发现社会上依旧存在不少形同孤儿却享受不到孤儿待遇的困境儿童群体后,目前正千方百计筹集资金落实帮扶计划。

“这次公益基金会给我们送来了一份可读性强、内容丰富、文化底蕴深厚的精神食粮。这不仅是市公益基金会的一项贴心服务,更是开展文化扶贫的生动实践。”汕头“最美的人”、潮南区红场镇武装部副部长兼苏明村党支部书记范焕成说,党报党刊是党指导工作的重要思想舆论阵地。扩大党报党刊的覆盖面和影响力,对于学习宣传贯彻十八届三中全会和习近平总书记系列讲话精神,引导干部群众投身美丽幸福汕头建设,具有重要意义。《汕头日报》去年全新改版以来,标题醒目、图片精彩,具有更强的视觉冲击力,版面也更亮丽大气,阅读起来舒适方便,内容也更加贴近民生。可以说,《汕头日报》已经成为我们观察世界、知晓时事的重要窗口,也是了解世情、关注民生的良师益友。

本报记者 李岱娜

市存心慈善会不仅送油送米还送报纸

“存心论坛”五载有报天天读

在汕头,“存心慈善会”的名字几乎无人不晓。这个创立于1899年的民间慈善组织,始终以救生恤死、救孤扶寡、扶贫济困为宗旨,救助无数人于水火之中,也得到大家的信任与支持。但存心慈善会不仅送油送米,还送报纸的善举却并不为广大市民所熟知。其实,早在2009年底,汕头经济特区报社发起“订报送贫困家庭”活动,存心慈善会会长蔡木通便立刻积极响应。这个善举,一坚持就是5年,而存心慈善会公益订报的数量也逐年攀升到了100份。

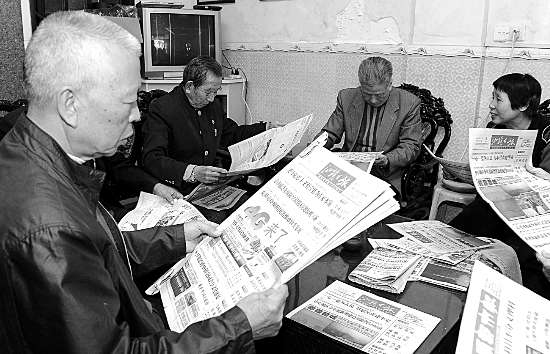

“报纸来了!”——每天清晨,汕头经济特区报社发行人员送报时的这一声吆喝,是住在存心养老院的70多位孤寡老人们翘首以盼的起床“集结号”。发行人员前脚刚走,20份新鲜出炉、油墨飘香的《汕头日报》便被养老院义工和护工们分送到了各个房间。94高龄仍耳聪目明的孤寡老人林姨告诉记者,每天早上,一边在护工的帮助下穿衣梳洗,一边听义工读报,是她和老伙伴们一天中最快乐的时光。

而几乎与此同时,家住老城区的很多老人也陆陆续续来到位于外马路的存心慈善会总部,等着7时多报纸一到,大家便人手一份,开起小型的“读报论坛”。周光城老伯是存心慈善会的义工,他风雨无阻每天来慈善会帮忙,已经有9个年头了。周老伯说,这几年,每天到慈善会来,一边看报纸一边讨论已经成了周边很多老人的习惯。从十八届三中全会到“嫦娥三号”升空,从汕潮揭同城化到中心城区水价调整……在这里,老人们个个都是“广场议员”,争论完了,心情舒畅了,再拿上一份报纸回家慢慢品味。每天上午不到9点钟,百来份报纸便被取阅一空。几位“铁杆”读者不仅上午来,下午甚至晚上也要过来,每天看报已经成为他们的“必修课”。

在汕头,“存心慈善会”的名字几乎无人不晓。这个创立于1899年的民间慈善组织,始终以救生恤死、救孤扶寡、扶贫济困为宗旨,救助无数人于水火之中,也得到大家的信任与支持。但存心慈善会不仅送油送米,还送报纸的善举却并不为广大市民所熟知。其实,早在2009年底,汕头经济特区报社发起“订报送贫困家庭”活动,存心慈善会会长蔡木通便立刻积极响应,订阅日报、晚报和都市报共20份送给贫困大学生家庭。此外,蔡木通还敏感地意识到,每天经常在善堂来往的许多老年人,也对“精神食粮”如饥似渴,一份报纸常常在大家手里传来递去,十分抢手。于是,他决定也同时订阅若干本社三报,每天放在善堂供大家取阅。这个善举,一坚持就是5年,而存心慈善会公益订报的数量也逐年攀升到了100份。

从去年开始,存心慈善会将公益订报的对象扩大到多年来为善堂发展劳心劳力的一班慈善会老理事、老监事身上,订阅50份《汕头日报》送到他们家中。近日,记者到慈善会采访时,这班善堂老前辈纷纷为蔡木通会长的贴心之举竖起了大拇指。善堂耆老会会员张衍祥老伯是一个曾在乡镇基层服务了大半辈子的老党员,听说明年报纸还会继续送到家,张老伯高兴地告诉记者,他一直是《汕头日报》的“铁杆粉丝”,但自从退休以后便很少有时间看报纸,去年开始每天送到家里的这份《汕头日报》让他又重拾了读报的乐趣。张老伯说,好些年没看,改版“瘦身”后的《汕头日报》给他带来一种扑面而来的清新感受,所以他每天都会从封面一直看到封底,不论国家大政方针还是本地民生世情,一点新闻都不拉下。

而就在最近,存心慈善会又再创新举,决定明年增订20份《汕头日报》送到困难独居老人的家中,以别样的方式体现对这一群体的关怀。蔡木通告诉记者,住在老市区的很多老人都有阅报的习惯,对《汕头日报》特别有感情,都是几十年的老读者了。善堂坚持公益订报,正是为了服务这些老人的精神需要。“老城区没有图书馆,所以很多住在这里的老人、学生对于‘精神食粮’的需求特别大”,蔡木通表示,目前存心慈善会还计划在明年存心学校改建项目启动以后,在存心学校原址办起一个图书室,以满足老城区困难群众的精神文化需求。

本报记者 李扬

中石化粤东分公司开展加油赠《汕头日报》活动

一万人次车主同读好报

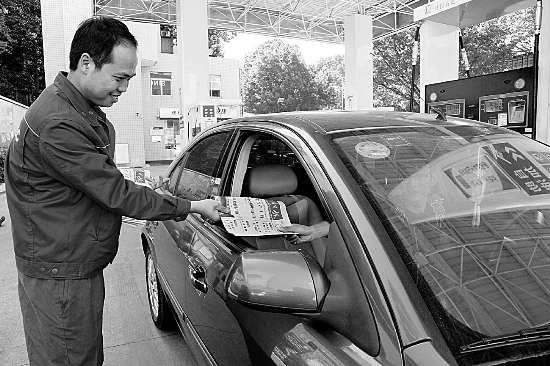

中国石化广东粤东石油分公司非常重视企业文化建设,近日更创新服务文化载体,挖掘客户的文化消费需求,通过与汕头日报编辑部强强联手,推出了“‘文化快车’——您来加油,我赠报纸”主题活动,在汕头龙湖加油站、乐山加油站、汕D加油站、澄城加油站4座城区主要加油站每天向加油的车主赠送《汕头日报》,活动将持续40天,预计为一万人次车主送上“文化大餐”。

“加油还免费赠送一份报纸?汕头日报和中石化真为车主考虑,服务太贴心了。”接过加油站员工赠送的《汕头日报》,在乐山加油站为爱车加油的车主徐先生不禁竖起大拇指,对加油赠报活动大加赞赏。旁边的出租车司机张师傅也乐呵呵地说,“赠报活动给我们出租车司机单调的行车生活送来了‘精神食粮’,增添了一份乐趣,真是太好了。”

自2000年成立以来,中国石化广东粤东石油分公司非常重视企业文化建设,不仅为员工订购《汕头日报》、《安全生产》等地方行业报刊杂志,丰富员工业余文化生活,充分调动员工工作热情,为企业的发展凝聚了人心,汇集了力量,同时认真履行国有企业的社会责任,紧紧围绕“奉献清洁能源,服务和谐社会”的中心工作,将优质服务理念贯穿到工作的各个环节,通过推行客户服务承诺,建立规范服务流程,提升员工服务技能,全面促进服务文化建设。近来年,公司每年定期开展油站“优质服务月”活动以及客户座谈会,积极听取客户建议,及时改进服务质量,并先后推出综合营业厅、加油卡、自助加油等便民快捷服务举措。近日公司更是创新服务文化载体,挖掘客户的文化消费需求,与汕头日报编辑部强强联手,互惠互利,共同推出了“‘文化快车’——您来加油,我赠报纸”主题活动,在汕头龙湖加油站、乐山加油站、汕D加油站、澄城加油站4座城区主要加油站每天向加油的车主赠送《汕头日报》,活动将持续40天,预计为一万人次车主送上“文化大餐”。

“汕头日报是汕头市委机关报,是汕头市最具影响力的报纸,其内容涵盖政经新闻及衣食住行,资讯集中、阅读性强、服务全面。”正在加油的出租车司机林师傅表示,“在这初冬时节,在加油的闲暇、候客的闲暇都能阅读下《汕头日报》,给我一天的‘车生活’带来了欢乐,增添了一丝暖意,真好。” 一旁等候加油的出租车司机张达也笑着说,“乘客坐车能有报纸看,我们也提升了服务质量。”而车主黄女士是汕头日报的忠实读者,她说,“我觉得这个活动很有创意,加油的同时还能了解新闻资讯,活动极大增进了汕头日报编辑部、中石化的亲和力。”

“这个活动是企业成立以来的一大创新之举,通过活动进一步提升服务窗口单位文化氛围,为广大驾驶员提供丰富多彩的新闻资讯,为车主送上一份‘精神食粮’,彰显了独特的企业文化形象。”中石化粤东石油分公司经理柯思洪表示,这是中石化粤东石油分公司为提升活动质量打响的第一炮,也是公司积极尝试把企业文化建设的触角延伸到加油站零售终端的一块“试金石”。目前加油站各项指标一路攀升、百姓赞誉日渐增多,“活动让每一位到站的顾客都感受到来自‘报纸’的墨香,体会到了‘文化’的魅力,我们对活动的成效充满信心。”龙湖加油站站长林锋介绍,一份份散发着墨香的报纸真真切切的拉近了油站与车主的距离,“一开始,不少车主没明白是怎么一回事,经工作人员介绍后,大多数车主高兴地接过报纸,并当场阅读起来。”据不完全统计,该项活动不仅得到广大车主的青睐,4座加油站的持卡加油比例和自助加油率分别环比提升9%和14%。 本报记者 林馥盛