弘扬潮汕文化 传播民族影音 振兴潮汕艺术 凝聚民族精神

袖珍村因杏华缤纷得美名

深秋时节,阳光照耀下的韩江桥畔,静默而沉寂。沿着一条尘土飞扬、坑坑洼洼的泥土小道,我们寻访着杏花村的昔日足迹。68岁的林训明是杏花村的老干部,也是村民眼中的权威发言人,他与妻子都是生于斯、长于斯的杏花村农民,亲眼目睹了杏花村60年翻天覆地的变化,谈起杏花村的村史,更是如数家珍。

据林训明介绍,杏花村的历史,应追溯到约100年前。当时,李氏族人迁徙落户于韩江畔的月眉河旁,依江而居。为避免外姓入侵,李氏族人沿着韩江支流的月眉河堤遍植杏树,筑成天然屏障,自成族居村庄。在老村民的印象中,杏花村的村域最辽阔的时候方圆约有近1000亩,东起月眉桥畔,西至现新乡金湖路,北临现解放桥头,村民达1800多人。每当春暖花开,杏花绽放,芬芳绚烂,景色迷人。解放后,原先李氏一姓的村庄,逐渐有了来自福建、梅州等地的移居加入,人口繁衍增长,于是正式命名为杏花村。

往返杏花村曾需撑船过渡

林训明清楚地记得,直至上世纪50年代,从老市区的月眉桥往返杏花村还需要撑船过渡。当年杏花村拥有两艘撑渡木船,由村民轮流掌舵。年轻的林训明也曾撑过渡。从现今的迎春路(果蔬公司)小码头,撑船接送往返的市民,抵达现在的杏花西路煤场,船程约5分钟,每人收费3分钱。生意好的时候,一天可收二三十元过渡费。这在当时可是一笔丰厚的收入,颇让其他村民羡慕。

同时,由于杏花村毗邻韩江支流的月眉河,渔船往返频繁,河水清澈,村民长年汲取韩江水饮用,河鲜产品也很丰盛,多数村民的生活显得较为富足。林训明回忆,当时,包括现在的华联商厦、杏花街一带,是一个宽阔的大莲池,莲叶低密,初绽的莲花亭亭玉立,吸引了众多村民撑渡采莲,杏花村的田园风光也相当迷人。多年来,杏花村的村民大多比较健康、长寿,林训明的祖母就以93岁高龄无疾而终。

城市化造就没农田的村庄

一些老村民告诉记者,1953年农械厂征地建设,首先打破了杏花村平静的田园生活。特别是在上世纪五六十年代至八十年代,随着汕头城市化建设的不断推进,这个村民人数不算多、地域却不小的杏花村面临着全新的转型。

自1953年起,包括农械厂在内的一批工厂征地建设,使杏花村的部分村民率先变成工人。1963年至1964年,城区主要交通枢纽之一的杏花路、杏花桥先后建成,之后围绕这一片新城区,又先后建成了杏花饭店、杏花小学、杏花市场、杏花街,高楼林立、道路宽广,曾经男耕女织、撑渡采莲的杏花村,逐渐被现代化的城镇所代替,淹没在闹市之中。林训明清楚地记得,至1982年,随着最后一次统一征地建设的完成,杏花村成了没有农田的村庄,余留的约15亩集体用地,也建成了杏花工业园,迄今仍在租赁生产中。

杏花村依然弥漫纯朴乡情

30年来,日渐迟暮的杏花村,已难以找到昔日江水汩汩、杏花绚烂、撑渡采莲的田园诗意了。不过,纯朴的乡情,却依然弥漫在这一个闹市的小角落。

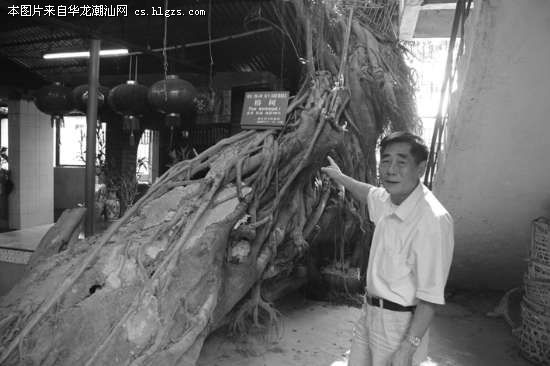

一棵百年古榕,一座百年古庙,一间百年古宅都成为村民引以为豪的历史印记。杏花村的伯公古庙里,有一棵垂垂老矣的古榕树,树身上悬挂着的一块由权威部门于2004年颁发的匾牌,上书:汕头市三级保护、百年古榕等字样。老村民颇为骄傲地说,这是村里唯一得到政府承认、受保护的文物。此外,杏花村里还有一座大宅,房子的匾额写着乔木世家,是一座四点金的潮汕民居大宅,也是村民羡慕的百年大宅。

最让人难以忘怀的是,在杏花村里,迄今还留存着一条贯通南北的约1000米泥土路,它也是村中唯一的一条主干道。站在这一条可能是汕头中心城区唯一幸存的泥土路,看着眼前古老的垂榕,低矮的木屋,迷蒙的沙尘我们感觉到,仿佛时光倒流,又回到了杜牧在1000多年前的清明时节,依稀可见步履蹒跚的诗人长袍所卷起的一路风尘。

据金平区光华街道杏花社区的蔡主任介绍,截至目前,杏花村属纯农业户口的村民仅剩20户约120人,真正成为中心城区里的袖珍村。就像杏花老村庄淹没在闹市一样,有逾8成的杏花村民已完全融入到城镇化的社区生活,成为新的杏花社区居民,变成了真正意义的城里人。

牧童遥指杏花村的画面,或许终将成为文学中的诗情意境,人们只能从追忆中去回味了。

本报记者肖彤兰/文

曾春乐/摄