弘扬潮汕文化 传播民族影音 振兴潮汕艺术 凝聚民族精神

核心提示

一条跨越亚欧大陆的海上丝绸之路,让中国与世界的经济、文化紧紧联系一起,同时成就了泉州“东方第一大港”美誉。千百年来,这条覆盖了大半个地球的海上贸易纽带所留下的印记,不仅“活”在历史档案里,而且深深镌刻在泉州这座城市及泉州人的生活习惯。

作为东南沿海重要港口城市的汕头,在推进建设华侨经济文化试验区的宏伟征程中,如何充分利用百载商埠的历史沉淀和先天优势,弘扬广大华侨爱国爱乡的热情,利用侨资侨力,再造商贸业的辉煌,在泉州,我们可以找到很多历史的启示。

作为港口城市,第三产业特别是商贸业无疑具有“近水楼台”优先发展的良好条件。在曾经扬名中外的刺桐港,来自世界各国商人不仅促进了泉州的经济发展,也造就了东西方文化的大融合,并留下不计其数的遗址和文物。

400米长的街道两侧宫庙林立,黄帝宫、富美宫、基督教堂、观音寺、清莲寺、宝海庵等相隔仅几步之遥;毗邻江边的商业街一步一景,鼎盛时期云集不同肤色外商,是各国货币通兑的“金融街”……在泉州老城区南部,有一条街曾见证了海上丝绸之路最好的时光,这就是当地人无人不晓的聚宝街。

在泉州街头,流传着一句俗语:“南门兜,挤烧包”。这句话最初是形容古时抵达泉州的货船一靠岸,商人们蜂拥而至,熙熙攘攘,犹如“挤烧包”的繁华景象。如果时光回到宋元时期,用“挤烧包”来形容聚宝街最为恰当。当地学者告诉记者,那一时期的泉州对外贸易兴盛,刺桐港成为世界上最大的两个贸易港口之一,载着奇珍异宝来到泉州的“番船”,经常由后渚港进入晋江,直至顺济桥码头停泊。之后,用小船把货物载到如今的车桥头起卸,上岸后就近在聚宝街交易。因此,金银珠宝、绸缎布匹、香料药材、茶叶瓷器等来自五湖四海的货物汇聚在这条小街上,聚宝街的名称也由此得来。

直至半个世纪前,聚宝街依然兴旺。居住在车桥头旁的老陈是第一批靠摆杂货摊卖小百货致富的聚宝街住户,他说,聚宝街靠近码头,地理位置有优势,不少住户看到商机后,在街上摆起小百货。那时候,两岸人家的红白喜事用品、年货节礼都来聚宝街置办,商品应有尽有,“当时街上的气势,一点也不输现在的百货商场。”

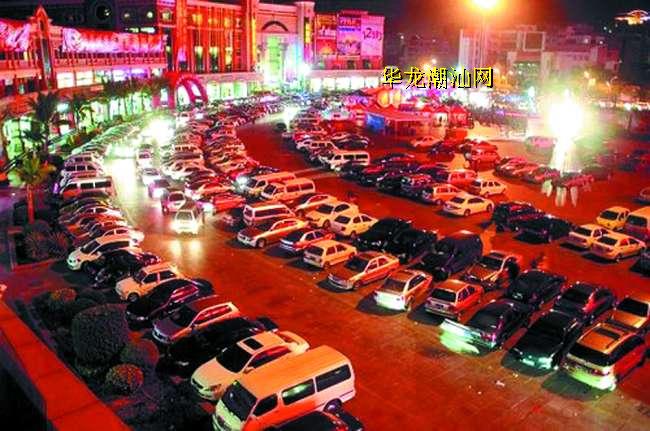

历经数百年岁月沧桑的聚宝街已辉煌不再,曾经的繁华已随着时间流逝。昔日潮涌声中万国客商云集的景象,只能从街旁煊赫一时的大宅门和带有异国风格的建筑物中窥探一二。然而,与之形成鲜明对比的是,这几年来,泉州出现了一大批大规模购物中心和购物街,这些被称为MALL的商业综合体规模巨大,包罗众多专卖店和商铺,集购物、休闲、娱乐、饮食为一体,蔚为壮观,让泉州商业模式从传统的街区消费逐渐过渡到“MALL时代”。有的已经开门迎客,如市中心的浦西万达广场、城东片区的中骏世界城;有的即将开业,如东海片区的新华都东海湾广场;还有的正在规划建设当中,如江南片区的新天城市广场、东海片区和华大片区的泰禾广场等。大量商业综合体的出现,体现了泉州这座民营经济发达的城市强劲的消费能力与商业潜力,对城市经济起到极大的推动作用。

历史上的“聚宝街”早已湮没在岁月之中,但一处处充满现代商业气息的“聚宝街”撑起了泉州新型商贸业的广阔天空。

经过改革开放的建设历程,汕头特区的范围不断扩大,城市综合实力不断增强。如今,汕头正以“拓荒牛”的精神,继续开辟更加广阔的发展空间,特别是东海岸新城,目前已经填海形成20平方公里陆域面积、24公里海堤。更加令人振奋的是,汕头正集中资源投入华侨经济文化合作试验区起步区建设,新开工建设重大项目23项,总投资290亿元。起步区规划面积12平方公里,目前,各个片区的控制性详细规划和城市设计已经完成……

未来的华侨经济文化合作实验区会以怎样的崭新面貌出现在世人面前?高起点规划,高起点建设——这是所有关心试验区的海内外人士的共同期盼。如同泉州发展现代商贸业的大气魄,试验区的各项事业都应“登高望远”体现非凡的气魄。在试验区的发展方向中,我们看到其中的一处亮点——通过设立国际大宗商品交易和资源配置平台等探索发展自由贸易,建设国际采购商贸物流中心。可以想象,未来国际商贸的枢纽网点将出现“汕头”闪光的名字。

汕头,这座百载商埠也正全力谱写“21世纪海上丝绸之路重要门户”和“华侨经济文化合作实验区”的新篇章。