弘扬潮汕文化 传播民族影音 振兴潮汕艺术 凝聚民族精神

●核心提示

随着我市经济发展和生活水平的提高,电梯拥有量连年递增。新开发的大型商厦、医院、宾馆、小区使用电梯的需求都在增加。据市质监局统计数据显示,截至今年9月15日,我市登记在册电梯15466台,其中乘客电梯7170台,自动扶梯342台,载货电梯7954台。然而近年来,国内其他城市相继出现电梯致死伤、困人等事故,电梯门存在盲区的说法也在网上不停“发酵”,令D城不少市民感到不安。那么,电梯门感应真的存在盲区吗?搭乘电梯又该注意什么呢?记者日前进行了一番调查走访。

市民经历:

用手挡电梯 险些被门夹

市民小枫在市区金砂东路一栋写字楼上班,每天上下班都必须搭乘电梯。不久前的一天,她与往常一样准备搭电梯上楼,不巧眼前的电梯门正缓缓关闭,小枫赶忙冲上前,第一反应就是伸手阻挡电梯门,此时惊险的一幕发生了:受阻后的电梯门竟然没有弹开,而是继续闭合。说时迟那时快,眼看电梯门就快夹住手了,电梯内一名乘客迅速按住开门按钮,这才阻止了悲剧的发生。

时隔多日,小枫仍然心有余悸,同时她也很困惑:平日用手挡电梯门会自动弹开,怎么这回不奏效了?

记者也对市民乘坐电梯的习惯进行了随机调查,发现在日常生活中,绝大部分市民习惯用手或脚等身体部位去阻挡正在关闭的电梯门,使用电梯按钮阻止关门的人相对较少。

记者实验:

感应有盲区 夹物不运行

网络称感应式的电梯门底下存在盲区,如有异物,电梯门不仅不会自动弹开,且会紧紧夹住物体并继续运行,还可能将物体硬生生碾碎。为验证该说法,记者特意找来了拖鞋和木棍进行实验。

首先,记者往电梯中间分别放置了拖鞋和木棍,电梯门开始闭合,碰到异物后立即弹开,并没有如网上所说的关门继续运行。记者随后将拖鞋和木棍分别贴地放置,电梯门开始闭合,碰到异物后又一次弹开。

接着,在电梯门关闭过程中,记者在门间距不足10公分的时候贴地伸入拖鞋,这一次电梯门并不像此前一样立刻弹开,而是在关闭后死死地夹住拖鞋,一阵轰隆作响后,电梯门才缓缓打开,此时拖鞋已有些许变形。记者用木棍重复同样的实验,得到相同的结果。

另外,记者还将拖鞋和木棍由电梯内触板层移到电梯外层门处进行了实验,结果是,不论在电梯门的上下端还是中部,电梯门关闭后外层门一样会紧紧夹住异物,但电梯不会继续运行,而是安静地停留在原地。

维护员解释:

盲区在门下方10厘米

实验中电梯门时灵时不灵,这到底是怎么一回事呢?记者咨询了电梯维护从业人员赖师傅。

据赖师傅介绍,目前在用电梯主要有光幕电梯和触板电梯两种。光幕电梯是靠释放红外线进行感应,当红外线感应到物体时,电梯门会自动弹开;触板电梯是物体接触到电梯门中的一块触板,门就会自动弹开。但无论是哪一种电梯,电梯门感应都存在盲区的可能性。以触板式电梯门来说,保护装置在电梯门扇之间有10厘米行程可以被消除,这就意味着在这个区间内突然出现物体,电梯有可能感应失灵,继续执行关闭指令。而对于光幕式电梯来说,其红外发射器和接收器分布不均,射线所能覆盖的区域不是整个电梯门,也可能存在盲区,盲区大概在门下方10厘米左右。当然,电梯发生故障或使用年限过久,也有可能发生感应失灵的情况。因此建议市民在电梯门关闭过程中尽量不要用身体阻挡梯门,以免发生意外。

我市在用电梯上万台

国家无强制报废规定

电梯感应盲区不仅仅是许多乘梯者的迷思,更引发了公众对于乘梯安全及电梯维保问题的关注。据了解,截至9月15日,我市登记在册电梯达到15466台,其中乘客电梯7170台,自动扶梯342台,载货电梯7954台。每天,超过万台的电梯在上下来回运行,它们负载着无数的生命及财产,经历每一个几分钟乃至是几十秒的安全之旅。

连日来,记者也对我市部分高层住宅小区、写字楼以及商场、超市进行了实地走访,结果发现,多数受访场所都有对其电梯进行安全维保,不过,维保的时间间隔和次数就不尽相同,高层住宅楼、写字楼普遍为一年两次或三次,个别仅为一年一次,或者等到电梯出现故障了才进行检查维修,但这些场所的电梯有一部分已经“上岗”服务超过10年;而商场、超市则表示均与有资质的电梯保养维护公司签订了合约。每个月电梯公司会派专人到现场进行2次系统检查,对商场、超市内的自动扶梯进行清洁保养、添加润滑油。每天也有专人对扶梯的开闭时间、情况进行记录和巡查。相比起住宅楼和写字楼,商超在电梯维保上可谓下足工夫。

对于电梯维保时间次数,电梯维保公司表示,电梯的使用有一定的年限,一般来说,国产电梯使用年限是十年左右,进口电梯使用年限稍长一点,但由于目前国家对于电梯没有强制报废的规定,有些电梯已经过了使用年限却没有更换,在使用时存在较大的安全隐患。照常理来说,电梯应每个月检查保养2次,如果使用年份稍久的老旧电梯,更应及时更换或加大维保频率。

“危险镜头”频现

市民呼吁文明乘梯

“跳来跳去的,真怕电梯会掉下去!”今年70岁高龄的陆姨搭电梯时,只要一碰上邻居家的“小胖墩”,她就会心惊胆颤。陆姨说,这个孩子平日里调皮捣蛋,喜欢在电梯间里使劲蹦Q,整部电梯被抖得颤巍巍,有时家长在旁也不加以阻拦。陆姨不止一次劝阻,孩子却依然我行我素。

陆姨的遭遇只是“冰山一角”,电梯里的“危险镜头”远远不止蹦跳打闹。乱按电梯键,同时按亮上下按钮,导致电梯出现故障;往电梯内随意乱扔纸屑、果皮,风一吹,垃圾随即被卷入门缝中;敲击拍打电梯,甚至用手掰电梯门;孩童在手扶梯上乱跑、用手触碰传输带、货梯成客梯或客梯变货梯等等情况屡见不鲜,一群人蜂拥而上拥挤堵塞电梯口的现象更是比比皆是……人们在感叹电梯事故悲剧的同时,“危险镜头”却仍然频繁上演,而提及乘梯安全,不少人的反应竟是不以为然。

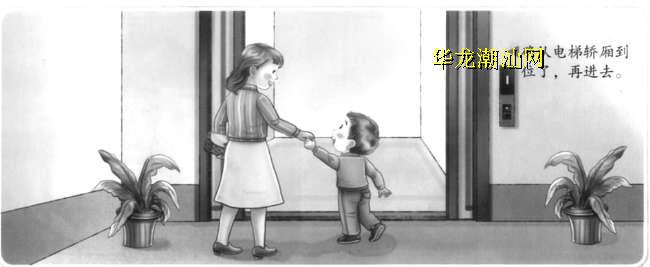

对此,赖师傅表示,这些危险的做法往往就是电梯事故的导火索,因此呼吁市民安全文明乘梯。比如踏入电梯前,先注意电梯底板是否到达了所在楼层;电梯超载时,要自觉退出电梯;不要在电梯门口逗留,更不要用身体或其他工具阻挡电梯门,也勿在行驶的电梯里嬉耍打闹或乱按按钮,不要在使用电梯时,将身体倚靠于梯门上。不要在自动扶梯上来回走动或跑动,在扶梯运行时,不要将胳膊、手脚、头等身体部位伸出扶梯。另外,不要携带易燃、易爆等危险物品进入电梯,也不要在电梯内留下污水垃圾。

本报记者 郑于蓝 魏青 摄影报道