弘扬潮汕文化 传播民族影音 振兴潮汕艺术 凝聚民族精神

本报讯 记者陈史、王开颖报道:6月29日,广东“探访海上丝绸之路”海外联合报道在广州启动,除赴海外采访外,联合报道组还将寻觅“海上丝绸之路”与广东的历史渊源。与“海上丝绸之路”有着千丝万缕关系的汕头,是“海上丝绸之路”的重要节点和枢纽港,将是联合报道组的采访重点,该报道组将探寻“樟林古港”的千年记忆、细说“南澳一号”前世今生。

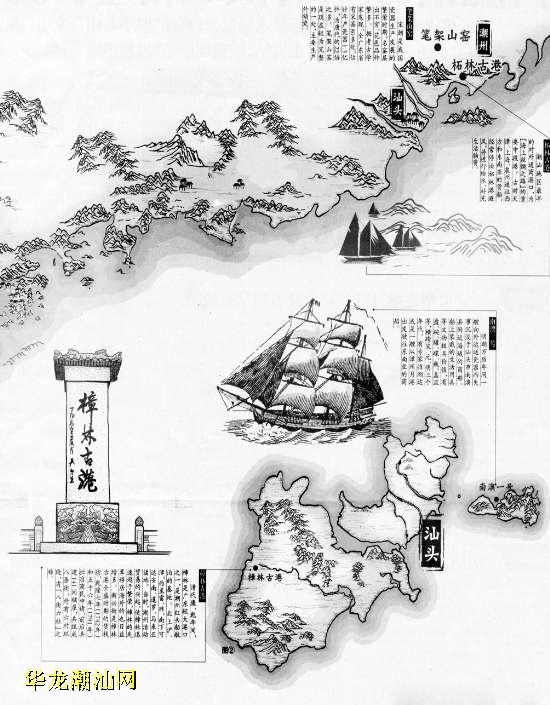

海上丝绸之路是一条连接世界文明的海上大动脉,是一座沟通东西方商贸与文化往来的重要桥梁,是一条和平与发展、友好与包容、开放与繁荣的文明之路。汕头大地,俯拾即是海上贸易遗址,让人感知汕头丰富的海洋文化、海洋文明。汕头出海商贸口岸易移沿革依次是唐宋凤岭古港——宋元辟望古港——明清樟林古港——鸦片战争后至今的汕头港,均可依稀让人想见当初“商船辐辏,千帆竞发”之盛况;“南澳I号”、红头船,真实地记录着海上丝绸之路航线和发达的古代远洋造船技术……

位于当今澄海区莲下镇的古村落程洋岗,有着汕头最古老的古港——凤岭港,是唐代后期海运港口,在唐代“海上丝绸之路”扮演着重要角色。来到唐末宋初,位于澄海的辟望港已发展成为一个海盐鼎盛、交通发达的重要港口。连年来,澄海民间自发的考古所得证明,考古者在韩江东溪龟山这段河道,陆续打捞出土的,宋、明至清初等历代陶瓷器、古钱币、铜器乃至外国银元,真是多不胜数。由此可断,辟望港在古代无疑是我国东南沿海的“海上丝绸之路”的重要始发港之一。

据有关资料记载,位于饶平的拓林古港是潮汕地区较早的对外通商港口,为“海上丝绸之路”的重要中段港。古时天津、上海、泉州通往西方和东南亚的货船,经常停泊拓林港避风,并进行给水、补充生活物资。

此次“探访海上丝绸之路”海外联合报道采访团将探访的樟林古港,在明清时期更就是驰名世界的“通洋总汇”,在19世纪中叶就赫然标入了大英帝国出版的世界地图。学术界普遍认为,樟林古港真正的黄金时代,应推自雍正元年至乾隆五十六年(1723—1791)这大约70年间,此时,樟林港埠的中心格局:“八街六社”已经形成,海淡水产、农林副产类、日杂百货类、洋行洋货类、抽纱织染类、粮仓加工类、钱庄典当类、侨批汇兑类等等,应有尽有,琳琅满目,故有“天顶神仙府、地上樟林街”的歌谣流传至今。

樟林古港的红头船,经雍正、乾隆、嘉庆、道光四朝,历时100余载不断发展壮大。据不完全统计,至咸丰朝其远洋的红头船队多达一百多支(每支船队十至几十艘不等),每年乘季候风,北上宁波、苏杭、上海、天津、青岛、大连、日本;南下雷琼、安南、暹罗、实叻、三宝陇、苏门答腊、汶莱、北婆罗洲、新西兰、澳大利亚等地,由此足见,樟林古港“通洋总汇”的地位是如此举足轻重了。

汕头史上是古代“海上丝绸之路”的必经之地,这从“南澳一号”古沉船的的发掘再一次得到佐证。2009年,我市南澳海域发现了一艘明朝万历年间向外运送瓷器而失事沉没于的商船,从而掀起了又一波水下考古的热潮。这艘被命名为“南澳一号”的古船,船上装载的生活用具等文物极具价值,有盘、碗、罐、碟、瓶、盖盅等,横跨宋、元、明三个年代。此次“探访海上丝绸之路”海外联合报道采访团也将“南澳一号”列为采访的一个重点。