弘扬潮汕文化 传播民族影音 振兴潮汕艺术 凝聚民族精神

近日省外国专家管理局领导莅揭调研时,与在我市工作的德国专家一起到中德金属生态城考察。

作为欠发达地区的一员,我市在“建设粤东经济强市和粤东上善之区”过程中,深深地意识到人才对发展的重要性,人力资源将为我市全面贯彻落实省进一步促进粤东西北地区振兴发展工作会议精神,推进“交通基础设施、重大项目、产业园区和中心城区扩容提质”四大建设起到强大支撑作用。

企业是市场的主体,企业兴则市场旺,企业强则地方强。只有全面推进“人才强市”战略,建设企业人才高地,抢占产业价值链高端,才能推动我市产业转型升级,实现跨越发展目标。基于上述认识,近年来我市十分重视产业高端人才的引进与培育,取得丰硕成果。目前,全市拥有民营科技企业132家,从业人员29571人,其中科技人员6768人,占22.4%,科研与产品开发人员3684人,占12.46%;全市企业中拥有实用型技能人才总量近20万人,为企业转型升级和抢占产业价值链高端奠定坚实基础。

1 引才路径:五大措施汇聚产业高端人才

问渠哪得清如许,为有源头活水来。近年来我市在产业高端人才引进和培育方面所取得的成效,是市委、市政府一系列政策措施推行实施的结果。市委组织部副部长、市人社局局长陈伟强说:“为大力引进和培养产业高端人才,我市在住房、生活待遇、社保医保、家属安置等方面为高端人才量身打造特别的优惠政策,先后出台了《揭阳市引进高层次人才暂行规定》等一系列高含金量的政策措施,进一步优化有利于人才引进的政策环境。”

潮平两岸阔,风正一帆悬。在市委、市政府的推动下,在市人社局、科技局和经信局等部门的关心支持下,我市企业通过开展校地协作和产学研合作,设立院士工作站和博士后工作站,搭建研发平台等途径引才引贤,“借脑借智”,“乘风借力”,推动产业“巨轮”乘风破浪驶向价值链高端。

路径一 校地合作,“借脑借才”

校地合作是我市“借脑借才”的成功杰作。

去年年中,市政府与中山大学签订了全面合作的框架协议,中山大学从决策咨询、技术研发、人才培养等方面与我市开展全面合作。

在技术研发上,双方将进一步加强产学研合作,中山大学派驻科技特派员到我市企业,在双方优势领域共建科技特派员工作站,协助我市企业提升科技创新能力和实施清洁生产,让中山大学科研成果以揭阳为主要基地进行产业化。双方将在重化工领域展开深度合作,开展技术开发、技术服务、技术咨询等形式的技术合作,中山大学将从技术成果、人才智力方面支持我市重化工产业发展。

在人才培养上,中山大学将发挥多学科综合性优势,在人才输入与培训等方面为我市提供支持,为我市的化工、物流等支柱产业和社会文化建设、环境生态建设培养高层次管理人才和专业技术人才。

省人大代表、揭阳学院院长、市高端人才协会会长龚善初说:“中山大学是我国综合性重点大学,揭阳是广东人口大市,经济总量已跃居粤东首位,揭阳攀上中山大学这门‘高亲’,将会如虎添翼,发展势头更旺!”

路径二 创新平台,引进院士创新团队

设立院士工作站,引进院士创新团队,是我市近年来引进高端人才的有效做法。去年初,我市首个院士工作站——“广东省巨轮股份化学材料与技术院士工作站”正式挂牌,引入了以中国科学院院士、中山大学教授陈小明,以及吕树申、崔国峰教授为带头人的研发团队;紧接着,第二个院士工作站——“广东省瑞源纺织染整院士工作站”也正式设立,引入了中国工程院院士、东华大学教授周翔及其研发团队。

通过搭建研发和技术平台,我市集聚了大批优秀人才。目前,我市已组建省、市级工程技术研究开发中心78家(其中省级20家,市级58家),企业技术中心20家(其中国家级2家,省级18家),集聚了高级职称科技人员300多人、中级职称科技人员690多人。

此外,我市积极申报企业研究开发院,引进企业急需的高端人才,有效地破解现代企业高端人才紧缺的难题。2012年,我市成功申报组建了广东环西生物科技股份有限公司研究开发院,吸引和集聚了涉及食品工程、生物发酵、制药、工程设计、信息技术等专业高端科技人才65人。

路径三 产学研合作,促人才脱颖而出

近几年,全市先后共有200多家企业与中国科学院、北京大学、华南理工大学、中山大学等国内60多所高校和科研院所开展了多种形式的合作,合作项目达400多项,已实现产业化项目300多项,共建研发平台20多个,通过项目实施,引进各类人才4000多人。

广东巨轮股份有限公司与苏州大学、广东工业大学联合研发的“面向智能制造车间的工业机器人及单元控制系统的核心技术研发”项目,列入广东省战略性新兴产业专项,其水平达到国内领先,预计项目完成后,年可新增产值1.2亿元,新增利税0.28亿元,极大提升了我市乃至我省工业机器人及智能制造单元核心技术水平,经济效益和社会效益显著。这些科技项目的实施,不仅聚集了大量高端人才,而且带动了科技人才的培养和成长,促进优秀人才特别是青年人才脱颖而出,并成长为行业技术骨干。

通过实施产学研合作项目,提升了企业的竞争力。去年以来,我市申报和实施产学研合作项目多宗,使一批科研成果转化成我市企业的核心生产力,提升了企业的市场竞争力。

路径四 博士后工作站成纳贤引擎

胡文举中等身材,清瘦文静,单从外貌上看不出他是“山东大汉”,这位毕业于哈尔滨工业大学的高材生是吉荣公司在站博士后,负责具体技术方案的实施和产品研发。他说:“是揭阳的优良环境吸引我到吉荣公司的!”

像胡文举这样在我市博士后工作站工作的博士后共有17名。近年来,市人社局积极加强博士后工作,大力支持民营企业申报博士后工作站,加大高端人才的引进力度。共设立了6家企业博士后工作站,17名进站工作的博士后目前已出站8人,其中留在揭阳工作有9人。进站博士后开展了15个项目的研究,已出研究成果的项目有6个,正在研究的有9个,为企业直接或间接产生经济效益几十亿元,有效推进我市民营企业的转型升级。

路径五 科技特派员进企业入车间

纺织服装是我市六大千亿产业之一,在普宁,2000多家纺织服装企业亟待转型升级。2012年,我市选择了纺织服装产业作为示范带动,实施了“揭阳市纺织服装产业提升工程”,该项目得到省科技厅重大专项的支持,东华大学、武汉纺织大学等单位与我市骨干纺织服装企业全面开展合作。去年我市重点选择金属产业申报重大专项,推动成立了揭阳市中科金属科技研究院、中德金属科技研究院、中德金属工艺设计院,中德金属产业创新基地已于去年5月开工建设。通过产业提升工程,不少专家学者华丽转身,成为我市企业的技术骨干。

同时,一批批高端人才走出中科院等科研机构,成为我市各家企业的科技特派员。我市共有100多家企业分别与全国近50多所高校和科研院所合作,申报派驻科技特派员。目前,全市进驻企业科技特派员已达132名。科技特派员积极投身生产第一线,发挥各自专业技术优势,及时帮助企业解决各类技术问题,在提高企业自主创新能力中发挥了重要作用。

2 技能培训:变人口大市为人力资源强市

21世纪最宝贵的是什么?

是人才!

拥有670万人口的揭阳市,已进入建设“粤东经济强市和粤东上善之区”的关键时期,对高技能人才有着巨大需求。市委、市政府深谙人才的重要性,十分重视技能人才建设,着力把人口优势变为人力资源优势,变人口大市为人力资源强市。近年来,我市相继出台了《关于加强全市职业技能鉴定工作的意见》、《揭阳市职业技能鉴定操作规程》等文件,并提出了具体的实施意见,加快了我市高技能人才的培养步伐。

“加强高技能人才队伍建设,培养造就引进一大批具有高超技艺和精湛技能的高技能人才,稳步提升我市产业工人队伍的整体素质,是我市实施人才战略的重要内容,对于推动我市跨越式发展具有十分重要的意义。”长期在人事部门工作的陈伟强对人才的重要性深有体会,他说:“如果能够化人口压力为人力资源优势,将为揭阳跨越崛起提供强大的内生动力!”

龚善初认为,我市是人口大市、财政弱市,要在日趋激烈的国际国内竞争中赢得主动,就必须把人力资源开发和高技能人才培养摆上更加重要的位置,实现要素支撑从物质资源为主向人力资源为主转变,不断增强综合竞争能力和持续发展后劲。

“一技在身,走遍天下”、“学一技之长,享用终生”等信念,成为普通百姓的共识,“三江”两岸,学技术的热潮方兴未艾。市人社局主动积极发挥职能作用,切实加强对技能人才培养工作的管理和指导,妙招频出,收效显著。

加强技能鉴定工作的信息化建设,是培养技能人才的基础。我市率先启用技能鉴定二期系统,去年被省有关部门评为“信息化建设先进单位”。加强师资培养,提高师资素质,是技能人才培养的有效保障。全力支持教师参加各类院校函授学习,动员教师深入到各类企业中去,向工作经验丰富的工程师和技艺高尖的师傅请教取经。加强技能人才实训基地建设,是我市技能人才培养的有效举措。我市充分利用学校原有的实操设备和教学设施,实现资源共享;在市技工学校设立了高技能人才实训基地,既节省了资金投入,又切实为技能人才的培养提供设备先进、环境良好的学习条件。此外,我市认真贯彻国家技能人才发展战略,积极创新技能人才培养形式,大力加强校企合作。通过利用各类中(高)职院校、技工学校、职业培训机构的师资和设备,重点抓好农村劳动力特色品牌培训,与企业合作开展“订单式”培训,培养和造就了一大批技能人才。

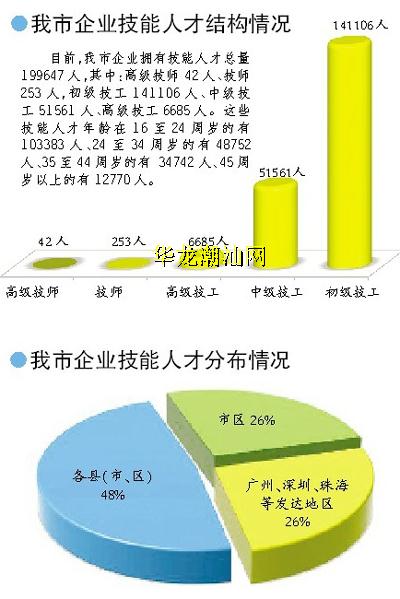

连续几年来,我市每年新增实用型技能人才逾万人。目前全市拥有技能人才总量199647人,比3年前增长约35%.从技能人才的年龄结构上可以看出,16至44周岁之间技能人才186877人,占我市技能人才总量九成以上,这说明我市技能人才在年龄上占有充分优势,再教育、再提升、再发展的空间十分广阔,我市技能人才的发展潜力十分巨大。

市人社局副局长吴榕生认为,我市的技能培训工作仍然任重道远,他说:“市人社局将继续与有关部门密切配合,进一步加强高技能人才队伍建设,充分发挥高技能人才在推动技术创新和实现科技成果转化方面的重要作用,为我市全面建设粤东经济强市和粤东上善之区、争当粤东西北地区加快发展排头兵提供强大的人力资源支撑。”

3 专家评价:“揭阳好环境让我们宾至如归”

对于高端人才在我市中小企业中的作用,市经贸局副局长王晓旋有深切体会,他说:“人力资源是当今社会第一资源,人才是企业竞争之根、转型之本,是企业在激烈的市场竞争中取胜的关键性因素。”正因为深谙人才的重要性,近年来我市很多企业尊重人才、爱护人才、重用人才,全力打造引才纳贤的优良硬软环境,使在我市工作的专家学者等高端人才感受到宾至如归的感觉。

故事一 江辉民——“揭阳已成为我的第二故乡”

“揭阳重视人才,来到揭阳后收获很大。”在广东吉荣空调有限公司技术部,文质彬彬的江辉民感慨地说。

已在吉荣公司工作8年的江辉民是江西人,2006年毕业于哈尔滨工业大学并取得博士学位。谈起来到揭阳工作的原因,他给记者讲了个小故事:“在校时,我的老师来揭阳参观并把吉荣公司的宣传片带回学校,在讲座上放映,给我留下很深印象。毕业时,恰巧有一个师兄为我推荐了吉荣公司的博士后工作站。来到揭阳后,我感到这个地方很不错,所以就决定留在揭阳。”

江辉民告诉记者,吉荣公司十分重视科研,也十分重视人才,让他感受到自己所学的专业知识有了用武之地。依托吉荣公司的博士后科研工作站平台,他将理论技术知识应用到产品开发、制造中,并迅速从一个非独立的科研工作者成长为一个科研带头人。目前,他负责公司技术系统日常工作、重大非标产品的咨询、产品技术的改进升级、新产品的研发、国家/省部级重大科研项目的申报以及执行等科研工作,成为吉荣公司的“顶梁柱”。

“吉荣尊重人才,渴求人才,为人才打造了一个施展才华的良好平台,”江辉民说:“我在揭阳工作感到十分舒心,揭阳已成为我的第二故乡!”

故事二 米勒——“榕江水比莱茵河水更甘甜!”

高鼻梁、银头发、蓝眼睛的米勒先生,是市金属企业联合会引进的德国专家之一,成为市凯链不锈钢有限公司的“贵宾”专家。

从莱茵河畔千里迢迢来到榕江之滨,米勒感到既兴奋又新奇,他对独特的潮汕功夫茶赞不绝口,称赞榕江水喝起来比莱茵河水更甘甜,对于潮汕美食,他更是赞誉有加。“揭阳真是一个好地方,大家都很友好,很高兴能够来揭阳做这样一个服务性的工作,”米勒说: “如果有机会,我会介绍更多的德国专家来揭阳,这里有我们外国专家施展才华的平台和机会。”

米勒认为,中德金属生态城坚持生态环保、产城融合的理念,是一条可持续发展的绿色发展途径,非常符合企业转型升级的要求。“相信在不久的将来,中德金属生态城将成为中国和德国合作共赢的典范。”米勒说。

故事三 杨明山——“揭阳是我实现梦想的地方”

“揭阳是我实现人生梦想的地方!”广东榕泰实业股份有限公司国家级技术中心负责人杨明山说。

回忆2000年初到榕泰的经历,杨明山感触很深:当时公司老板特意带他到进贤门走了一趟,向他介绍揭阳重视招贤纳士的历史,并郑重地邀请杨明山留在榕泰工作。当时杨明山和榕泰只是在项目上合作,却依然能感受到公司从董事长到员工都十分尊重知识,尊重人才,他毅然决定留在揭阳,作为博士后来到榕泰进行科技创新工作。

“揭阳腌制的橄榄菜、冬菜等很好吃,我每次回北京的时候一定会给老婆孩子带一些这里的地方特产。”杨明山说,在揭阳工作和生活,最愉快的就是感到这里人文关怀的气息非常厚重,自己也逐渐融入了这里的风俗、饮食习惯。

杨明山表示,揭阳的发展前景广阔,特别是中委合资广东石化炼油项目的带动效应一旦发挥,中下游产业链一旦形成,将极大促进揭阳经济社会的腾飞,也会为他提供许多非常“对口”的研发方向。

学者观点

人才生产力是产业转型升级的核心驱动力

广东省社会科学院产业经济研究所所长、研究员向晓梅完善智力支撑体系是促进产业转型升级和实现广东凤凰涅的路径之一。广东要立足于省内高端制造业与战略性新兴产业发展的智力需求,建立国际性智力精英的人力资源贮备库,以项目方式引进海外领军型科研人才,形成国际化的智力资本支撑体系,同时建立健全“企业内部培训+社会教育”系统,优化全省人力资本存量资源。优化人才环境,以有竞争力的薪酬、良好的生活工作环境和职业发展机会等激励手段,着力吸引高端人才来粤发展。

广东省社会科学院产业经济研究所副研究员邓江年人才生产力是产业转型升级的核心驱动力。我国产业转型升级的本质是转变产业发展模式,摆脱在全球产业价值链中被低端锁定的困境,而其核心就是要摆脱国际劳动力要素分工体系中“体力劳动者”和“低端知识工人”的低端锁定,实现劳动力要素的转型升级。产业升级有三条路径:一是高科技含量的新兴产业部门、业态不断替代低科技含量的传统产业部门、业态,这个过程中需要大量科学研究和创新创业型人才作支撑;二是走出产业价值链的低端环节,向微笑曲线的两端攀升,这个过程需要大量研发设计和营销管理人才作支撑;三是改造提升制造环节,用精细化生产和流程优化提升加工制造的硬度,这个过程需要大量的工程师和技能型人才作支持。没有上述各类人才的支撑,无论走哪条路径,缺乏驱动力的转型升级均难以成功。

策划:曾楚雄 余映涛 吴嘉

统筹:吴武阳 郑培亮 林生惠

版式指导:林佳燕