弘扬潮汕文化 传播民族影音 振兴潮汕艺术 凝聚民族精神

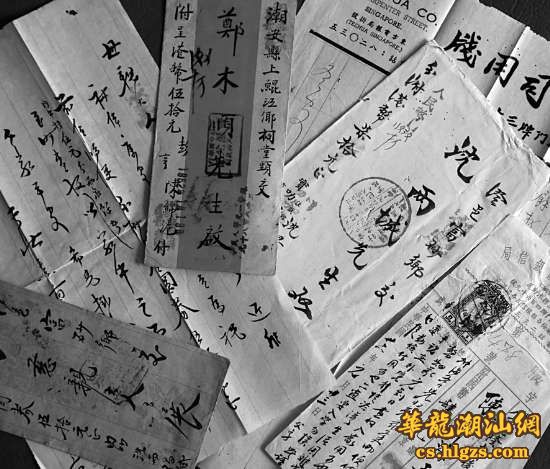

记者近日从潮汕历史文化研究中心获悉,今年5月在韩国召开的世界遗产大会上将对侨批档案申报世界记忆遗产进行表决。据介绍,目前侨批主要分布在潮汕、江门五邑,以及福建厦漳泉和福州等地区,数量在19万件左右,因其具有“近代中国国际移民的集体记忆”的重要价值,在同类国际移民文献中,极其珍贵。潮汕历史文化研究中心的学者认为,这批珍贵的侨批具有独一无二和原生态的价值,“申遗”成功的可能性极大。

我市省人大代表议案推动“申遗”

广东侨批档案“申遗”工程的启动,源于时任广东省人大代表、汕头市社科联主席陈汉初在2007年的一份议案《关于“潮汕侨批”申请世界记忆遗产的建议》,引起了省有关部门的重视,潮汕侨批“申遗”由此开始提上日程。2007年5月25日,潮汕历史文化研究中心正式向广东省文化部门递交材料,申请将“潮汕侨批”列入世界记忆遗产,省有关部门也初步同意将“潮汕侨批”列入世界记忆遗产上报国家。

但最终“潮汕侨批”为何没有单独“申遗”?据了解,省有关部门认为广东侨批主要由潮汕侨批、五邑银信、客家侨批三部分组成,虽然潮汕侨批是最先提出“申遗”,也是数量最多、研究开展得较好的,但考虑到单独申报的完整性不如携手五邑银信、客家侨批整体申报,于是,以广东侨批的名义申报。2010年3月经中国国家档案局研究通过,包括潮汕侨批在内的“侨批档案”入选《中国档案文献遗产名录》。去年5月份,“侨批档案”成功入选世界记忆亚太地区名录,完成了“申遗两跳”。 随后启动了“侨批档案”申遗“三级跳”的“最后一跳”——申报“世界记忆遗产档案”的计划。

侨批“申遗”成功可能性极大

侨批文化工程是潮汕历史文化中心启动的一项重大课题,从2000年开始,潮汕历史文化研究中心便开始着手潮汕侨批的收集、整理、展出和研究出版等工作。

长期从事侨批档案搜集、整理、研究的潮汕历史文化研究中心顾问王炜中告诉记者,“有侨才有批”,数以千百万计的侨批渗透着海外侨胞的血汗,蕴含着他们对祖国、故里的一片深情。王炜中说,“侨批档案”的申遗过程表明,内容丰富、底蕴深厚、跨国属性鲜明的“侨批档案”作为中华文化的组成部分,已得到更为广泛的认同,海内外侨胞、侨眷都将为此感到欣慰和自豪。

为了推动“申遗”,潮汕历史文化中心深入各个侨乡进行田野调查,进一步摸清侨批原件的社会存量,抓紧走访年迈的侨批局从业人员,以留下珍贵的侨批记忆。去年10月,潮汕历史文化研究中心调查组一行7人,还历程2500公里,重走了“东兴汇路”。“东兴汇路”指的是抗日战争期间,在递送侨批原有汇路中断的情况下,潮汕侨批业者冒着危险开拓出来的侨批秘密通道。“东兴汇路”西起广西东兴,东至广东汕头。王炜中告诉记者,此行的主要目的,是印证原有的历史史实,收集有关“东兴汇路”的文献资料,进一步发掘“东兴汇路”的文化内涵,为今后深化研究打下良好基础。

对于此次侨批“申遗”,王炜中表示成功的可能性极大。他告诉记者,去年,他向前来汕头实地考察的世界记忆项目亚太地区主席埃德蒙森、世界记忆项目亚太地区名录评审委员会主席如加亚·阿布哈孔和世界记忆项目亚太地区特别顾问朱福强等介绍“潮汕侨批”的有关情况后,埃德蒙森对侨批的历史价值赞不绝口,并表示侨批档案是华侨祖居国和侨居国的共同记忆,广东近代以来的华侨作为国际移民,承载着东西方文化、经济交流的使命,持续时间长,留下了珍贵的纸质档案,这些文件的价值是世界性的。

一封侨批就是一个故事

一封封泛黄的侨批,记载百多年间海外侨胞的奋斗历程,倾诉着异乡游子的思乡之情,也见证着侨乡社会的历史变迁。从事侨批收藏近20年、《侨批文物馆》顾问张美生说,每当细读所收集到的侨批时,他总感到不是在读一封封家书,而是在与先侨促膝谈心。“侨批‘申遗’肯定能够成功!这也将对侨批收藏爱好者和研究侨批的学者以极大的鼓舞。”张美生说。

在张美生收藏中,记者看到,在一封1946年香港高德能写给澄海“上外都横陇乡”妻子的侨批里,信笺长达一米,密密麻麻一千多字中记述了子女教育、人情世故……这个写批人在信中写道:“儿子与女儿不论将来做何职业,须欲知书识字,方可希望出人头天……暹罗猪官、狗官亦多命其子女入学校读中国书,本身亦有请中国人到其家中教中国字……”张美生告诉记者,这位写批人深感知识的重要性,叮嘱子女要学好知识,也反映出侨胞对祖国复兴,外国人读中国书感到兴奋、自豪,还期盼祖国振兴、强大,感叹“只欲国家兴盛,何患将来中国人无安身之所乎!”

张美生告诉记者,侨批也是非常好的历史佐证。一封1937年9月6日暹罗圣源寄澄海松炎的侨批中,写批人向家乡同胞写明了当时的抗战局势,并告知家人必须学会防空知识,以策安全。这也成为二战时期日寇侵华的史料。 本报记者 陈史 摄影报道

新闻链接:

世界记忆遗产(Memory of the World),又称世界记忆工程或世界档案遗产,是联合国教科文组织于1992年启动的一个文献保护项目,其目的是对世界范围内正在逐渐老化、损毁、消失的文献记录,通过国际合作与使用最佳技术手段进行抢救,从而使人类的记忆更加完整。

目前,中国已有传统音乐录音档案(中国艺术研究院图书馆)、清朝内阁秘本档(中国第一历史档案馆)、清代大金榜(中国第一历史档案馆)、《黄帝内经》、《本草纲目》等入选。