弘扬潮汕文化 传播民族影音 振兴潮汕艺术 凝聚民族精神

◆ 核心提示

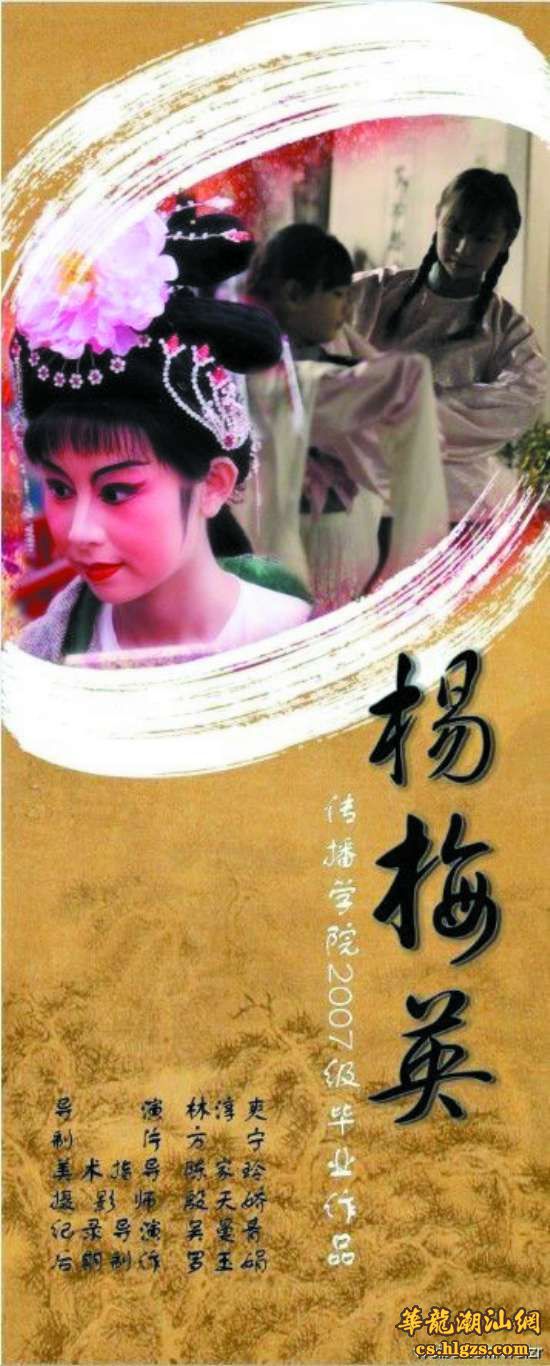

有人深爱潮剧,有人热爱电影,但鲜有听闻有人将潮剧与电影两者结合在一起。然而,有一群深圳大学的潮汕学子,他们用独特的方式在毕业之际献礼家乡——筹集万余元,自编自导了一部“潮剧电影”《杨梅英》,并在微博上“红翻天”。近日,记者走近这个群体,倾听他们经营这部潮剧电影背后的感人故事,感受他们对家乡的爱以及对潮剧文化深厚的感情。

30分钟潮剧电影拍摄历时半年

潮剧电影《杨梅英》是深圳大学毕业生林淳爽和同学合作的毕业作品。从2010年冬天到2011年夏天,这部电影花了他们半年的时间筹备、拍摄和制作,经过剪辑,电影时长30分钟。

回忆起当时自编自导这部剧的过程,林淳爽感慨万分。那时,他们毫无经验,经历了许多难以想象的困难。冬天里,他们天不亮就起床,深夜三、四点还在开会讨论拍摄过程中的细节。

“涉及地域文化和历史这样的大题材,就我们当时的能力是难以掌控得当的,身边也有很多不理解不支持,甚至反对的声音,还有人断言‘这个片子能完成的概率为零’!”然而,即便如此,林淳爽他们还是充满信心,意志坚定。他们的努力也得到了热心人的帮助和肯定,包括寻找搜集资料、联系故事相关人士、指导专业知识、提供美术组所需的置景、服饰、道具等。

“参与演出的都不是专业演员,甚至有很多是现场的工作人员,我们的演技是稚嫩的,但我们的心是真诚的。”林淳爽由衷地说。

电影讲述了一名潮剧名伶的故事,带出了一段令人感慨的潮剧沉浮史。剧中的潮剧名伶原形正是林淳爽已故的奶奶洪惠英。

主创竟是一群“80后”“娘子军”

采访中,记者了解到,这部电影全剧组有20多人,基本上是来自潮汕各地的年轻学子,而主创团队竟是清一色的“80后”“娘子军”。导演林淳爽介绍说,主创团队有六名女生,除了她自己,还有罗玉娟、陈家玲、殷天娇、方宁和吴曼青。

据了解,这群年轻人或被故事打动,或被同一个梦想打动,或痴迷潮汕文化,主动加入到《杨梅英》的创作团队中。当中,很多人虽然长期生活在潮汕,却很少认真深入地了解家乡的文化,比如潮剧、纸影、潮绣、游神赛会、潮语等等。

林淳爽说,在这部剧的制作过程中,创作团队的女生“巾帼不让须眉”,从场务的搬搬抬抬到现场摄影和后期制作,全程事无巨细都是由她们自己操刀。

难忘自制“打补丁”童伶大筒衫

筹拍电影的过程充满艰辛,同时也有许多乐趣。林淳爽告诉记者,他们学唱潮剧,学画戏妆,还手工制作了若干件大筒衫,最难忘的就是自制“打补丁”的童伶大筒衫。

那时,他们向多个潮剧团借戏服,唯独找不到童伶大筒衫,而童伶的角色又在电影中有较重的分量。于是,林淳爽他们自己尝试制作戏服。这可不是一件简单的活,由于丝毫没有经验,也没有裁缝经历,他们请教了多名服装师,还从书上找到制衣的图样,依样画葫芦。先是从布市买回布料,再画样、剪裁、缝制,为了体现童伶穿着的破烂,他们专门剪了若干布块,贴到衣服上当“补丁”。如今回想起当时制衣的过程,林淳爽仍然记忆犹新,溢于言表的笑容可见当时创作给他们带来快乐。

期盼更多人走进潮剧“大观园”

“潮剧随时代的变化,慢慢变成老人专属的节目,年轻人不屑一顾,也许他们不了解,也许他们拒绝了解。”林淳爽坦言,她希望通过这部潮剧电影,将潮剧以一种新的方式推入年轻人的视野,让更多人能够通过电影走进潮剧“大观园”。

2011年,《杨梅英》在深圳首映,之后又到多个高校巡播,所到之处都受到年轻人的欢迎,也受到颇多戏迷票友的肯定。

如今,微博上不少网友热捧这部电影,争相奔告,大家轻点鼠标就可以在网上观看。

本报记者 方晓F 摄影报道