弘扬潮汕文化 传播民族影音 振兴潮汕艺术 凝聚民族精神

前不久,有媒体报道,一位即将毕业的女生在企业招聘会上排队两个多小时后,被用工单位亮出的“非211、985高校毕业生不招”标语拒之门外,这名女生哭了……而在汕头,即将毕业的汕头大学法学院学生王飞遇到类似情况,则勇敢地站出来,用法律捍卫自己的权利。近日,记者联系了正在上海实习的王飞。

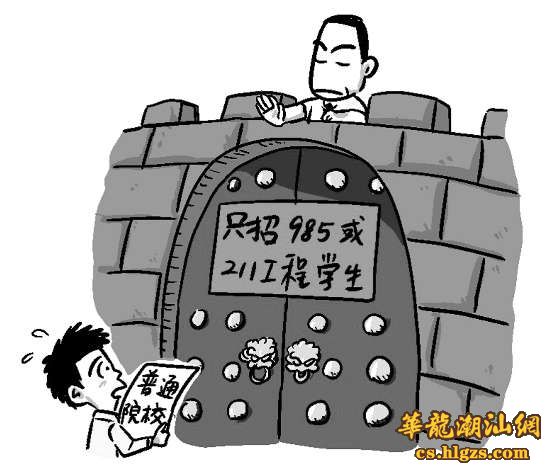

王飞是汕头大学法学院09级学生,除了认真完成学业,他还积极参与学校、学院的各项活动,在同学眼中是一名有理想有能力的活跃分子。进入大四,身边不少同学开始找工作,王飞也加入到求职行列。王飞精心制作简历,通过网络邮寄到自己有意愿的企业。然而,在这个过程中,他发现,十多家自己向往的企业单位中,超过一半以上招工单位对应聘对象的教育背景有硬性规定——非“211”院校毕业的学生连投简历的资格都没有。

这一条招聘规定让王飞无法接受:“用人单位应该做到给每一位求职者一个公平的机会,而不能用能力以外的任何东西去限定大学生的就业。而‘211’、‘985’作为行政标签完全不能代表学生的能力水平。用人单位简单粗暴地拒绝非‘211’学生的求职意愿,直接违反了我国宪法的平等原则和就业促进法的相关规定。”

在阅读国内目前就业歧视研究文献和比较发达国家反就业歧视法立法现状之后,去年11月29日,王飞通过网络发出呼吁:“对用人单位‘211’、‘985’生源要求的歧视说‘不’。”王飞认为,简历被直接拒收、曾经梦想着的企业宣讲会最终连门都进不去,好比参加一场跑步比赛,非“211”、“985”的同伴们被直接拦在了赛场外,失去了同时起跑一决高下的机会。“我们之所以要求这样的权利,是因为没人可以证明经过四年的再积蓄之后,非‘211’、‘985’的学生在就业能力方面就必然低于‘211’、‘985’学校的学生。用人单位若不能证明某些工作岗位只能由‘211’‘985’的学生才有能力完成,那就必须将招聘传单、网络广告中关于‘211’、‘985’等生源要求删去,接受非‘211’、‘985’同学的应聘意愿。”王飞说。

据了解,目前,王飞收集了几家企业的招聘广告等资料,已留有证据,同时也在积极联系国内著名法学教授帮忙出具法理分析,更好地佐证歧视的存在及其不合理,预计今年1月份提起诉讼,并积极呼吁国家出台反就业歧视法。王飞表示,不管诉讼结果如何,他都愿意用行动去实践法治,而不是靠嘴说。

◆ 各方声音

物流公司人力资源主管: 以专业技能作招聘标准

任职于某大型港资物流公司人力资源部主管的许小姐,每年都会代表公司到全国不同高校参加专场招聘会,以去年为例,她去过属国家“211”和“985”的中南财经政法大学,也来过汕头大学。许小姐坦言,无论是在国家重点大学,或是在普通本科院校,公司更加看重的是应聘者的专业技能,而非教育背景。

“名牌学校有普通的学生,普通学校也有优秀的学生。”许小姐告诉记者,在其公司新招聘的一批应届毕业生中,除了国家“211”和“985”高校的学生外,还有不少是普通院校毕业的本科生。如今,这些新员工大多都能胜任公司提供的工作职位。

许小姐也谈到,到高校内参加专场招聘会,每名应聘者只有短短十几分钟的面试时间,并不可能对其全面了解。因此,招聘过程中首要考虑的是工作职位与应聘者专业是否对口,其次是应聘者的个人技能、实践阅历及学习工作态度等等。

汕大文学院教授朱望: 唤起对就业歧视的关注

从事西方文化研究和教学工作多年的汕头大学文学院外语系教授朱望此前与王飞同学有过邮件交流。对于王飞此次发起的反歧视行动,朱教授表示支持,认为这正是现代公民意识与行为的体现。

朱教授说,提出大学生就业歧视问题不仅是谈汕大学生找工作的事,是思考关于大学生如何通过捍卫正当权益的社会活动而成长为现代公民的大课题。朱教授指出,大学生应该通过合法途径反对种种就业歧视,包括对非“211”和“985”学校的歧视、性别歧视、户籍歧视、身体歧视、政治歧视等。长期以来,大部分应聘者面对用人单位就业歧视时,都选择沉默和退让,而王飞勇敢地迈出了第一步。他的“抗议”,无论最终结局如何,他在唤起全社会对大学生遭遇就业歧视的关注和公民意识的加强都将产生了重要的意义。

汕大新闻学院副教授白净:不应往学生 身上贴“标签”

汕头大学长江新闻与传播学院副教授白净对王飞的做法同样表示支持,认为这已在维护合法权益上迈出重要第一步。当前部分用人单位只招“985”或“211”高校毕业生,实质上是一种往学生身上贴标签的做法,间接将一部分能力出色但并非“名牌”大学毕业的学生拒之门外。

白教授告诉记者,她教过的一名学生,毕业后到北京某单位应聘,因对方只招“211”高校毕业生而没有被成功录取。后来,该单位招不到合适人选,就放宽招聘条件,这名学生最终顺利入职,工作表现也一直十分出色。在白教授看来,民主社会中每个人都应享受到平等的就业机会,用人单位在招聘时,不该以应聘者的教育背景、户籍、身高等条件作为招聘标准。

汕大法学院副教授聂铄: 应聘者可通过 合法途径维权

汕头大学法学院副教授聂铄从法律层面对就业歧视这一现象进行分析。聂教授表示,我国在2008年实行的《就业促进法》第三条也明确规定:“劳动者就业,不因民族、种族、性别、宗教信仰等不同而受歧视。”值得一提的是,王飞事件中所涉及的教育背景并没有在以上法律规定的范围内。

聂教授强调,企业在招聘过程中具有自主选择权,可根据具体职位对应聘者择优录取。至于只招“985”或“211”高校学生是否涉及到就业歧视,只能根据企业提供的职位分析其是否具备正当理由,若不具备正当理由,应聘者可通过合法途径维护自身权益。

本版撰文 本报记者 方晓F 杨立轩