弘扬潮汕文化 传播民族影音 振兴潮汕艺术 凝聚民族精神

印度著名作家泰戈尔曾说过:使卵石臻于完美的,并非锤的打击,而是水的且歌且舞。这是潮南区雷岭镇东新小学教导主任陈文川一直奉行的一句至理名言。这位从教20多年一直奋战在山村教学一线的教育工作者始终坚信:爱是打开儿童心扉的钥匙,它能把孩子们冰冷的心融化,拉近学生与老师的距离,让他们自觉接受教育,全方位健康发展。作为一名教师,应该时刻把孩子们放在心上,把慈母般的爱心献给学生们。

正是抱着这样一个信念,1990年7月,师范毕业的陈文川没有选择留在环境好、发展空间大的平原学校,而是毅然回到了生他养他的革命老区雷岭镇。“我喜欢雷岭,这里的山山水水、一草一木都伴随着我长大,这里的孩子就像我自己的孩子,能把他们教育成有出息的人,便是我这辈子最大的成就了。”朴素的言语间,陈文川流露出对这一方水土和人文的眷恋与深情。

雷岭风光旖旎,经济却欠发达。学生家庭大多比较贫困,交不起学费而辍学的事时有发生。陈文川看在眼里,急在心里。他主动到那些比较困难的学生家里组织入学,提出先帮学生垫学费,一个学期下来,垫上的学费就有好几千。学校每个月都在他的工资里扣钱,而他当时的工资只有几百块,弄得吃饭都成问题。

“你不觉得这样是苦了自己和家里人吗?”记者问他。憨厚的他笑着说,生活苦一点没关系,重要的是学校不要有因为交不起学费而失学的学生。20多年来,当初他垫学费的学生很多已经走上社会工作了,可有一些学费到现在还没有收到。

一些同事为他鸣不平,陈文川也只是一笑而过,从不放在心上。在他看来,当自己的学生从“怕作文”到“爱作文”,当学生参加作文竞赛获得优异成绩,当自己所带的班级每年成绩都名列全镇前茅……这些便是对自己最好的回报。

陈文川常说,如果老师有一颗炽热的心,永远把自己学生当成最亲的人,就没有教育不好的学生。因为善于与学生沟通,孩子们都从心底里把他当朋友。他所教的学生里边有一个叫张剑,读六年级,因为父母长期在外,缺少家庭教育,张剑组织纪律性很差,是出了名的“霸王”。这个学生的特点是能说会道,不顺心时就与老师过不去,找老师麻烦。看同学不顺眼就揍,老师处理时他总有很多理由,而且屡教不改。他还有“一呼百应”的能力——全班十来个男同学一起迟到;有时上课,全班不拿课本,都是他“导演”的“杰作”。学生怕他,大多老师也没有他的办法。陈文川教这个学生的时候,就开始和他接触,捧着一颗爱心,做他的良师益友。与他一起打球,与他天南海北地聊天,主动提出加他为QQ好友,很快,张剑对陈老师产生了好感。张剑平时不敢当面对老师说话,可是在QQ里聊得特别多,可以说是无话不说,很快他们就成了朋友。正是这种细水长流、润物无声的师爱改变了张剑这个调皮的孩子,他不仅学习成绩提高很快,而且对老师非常尊敬,还主动带领同学勤学上进,使全班形成了良好的班风。

张剑的事让陈文川感触良多。他在自己的教学笔记上写下了这样一段话:“老师不能凭自己的喜好看待学生,我们在学生身上倾注的爱有多少,就能得到多少回报。对学生要一视同仁、一如既往,要让学生时时刻刻感受到师爱”。

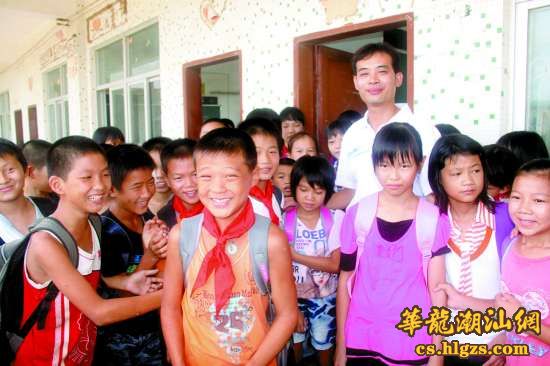

真爱无声,得到的回报却是实实在在的。陈文川因为教育教学教研成绩突出,在当地有着较高的威信,并带动学校的每一位老师,使东新小学一直保持着较高的教学质量。

“我们东新小学的教学质量可是有目共睹的,每次参加镇尖子竞赛,不管是哪个年级,都能获奖。”学校张校长自豪而感慨地说,“这里面,可少不了陈老师和他爱人的功劳啊!”原来,陈文川不仅自己承担着繁重的教学和行政任务,他的爱人也是这所山村学校的数学老师。夫妻两人相濡以沫,在清贫的山村教师岗位上默默坚守,用爱照亮了山村孩子前行的道路。

走在崎岖的山路上,脚下的一颗颗小石子咯得脚有些疼。记者看着这些毫不起眼的小石子,耳边又响起了陈文川老师的话:每一位教育者都应当有做学生铺路石的精神,这样,当我们年老时,我们可以无怨无悔,我们可以自豪地对自己说:“我对得起学生,对得起山村,对得起国家,山区的发展进步有我的一份绵薄之力。”

本报记者 陈静莹