弘扬潮汕文化 传播民族影音 振兴潮汕艺术 凝聚民族精神

支教团在云南开展“圆孩子一个心愿”活动

陈宇光在澄江一中给学生们上数学课。

4月25日,云南省澄江县小西小学迎来2012年“青春彩云南·关爱农民工子女·青帆课堂”开班仪式。仪式上,中大第十三届研支团对该小学捐赠价值约2.5万元的书籍1500余册。这个活动幕后活跃着一个身影,他叫陈宇光,一个来自潮阳的90后小伙。

陈宇光今年刚年满22岁,出生于汕头市潮阳区谷饶镇,2011年被保送到中山大学物理科学与工程技术学院攻读研究生。在开始攻读研究生学位前,他做出了一个令人感到意外的决定:暂时离开校园,参加中山大学研究生支教团,到云南澄江支教一年。

近日,记者在微博上得知他的支教故事,通过“网线”,倾听这位90后的心路历程。

我被求知的眼神牵引着去支教

“以前多次在电视里或网络里看到那些贫苦地区孩子的故事,但当这样的情景真的出现在我面前时,心里的震撼和心酸难以言表。”

大二期间,陈宇光和几个同学自行组织去广东省河源市和平县支教,这一次的支教经历,令他感触良多,对各地教育的差异有了更深刻的认识。和平县地处偏僻,交通很不发达,学生要去学校上课得徒步走一个小时的路程。几个年级的学生聚集在一个班,由一个老师来教。学生们几乎没有课外书,就只有课本。“看到孩子们一双双充满求知欲的眼神,我竭尽所能回答他们的所有提问……”

这次短期的支教经历对陈宇光的触动很大,促成他做出了暂时放弃攻读研究生学位,参加学校支教团,赴滇支教的决定。“我从来没见过那么穷困的地方,在广东这个相对富裕的省份,竟然还有这么穷的地方,更何况是云南、西藏这种边远之地。”他强烈地感到,自己作为社会的一个幸运儿,必须为贫困地区的孩子们做点事情。

我在做一件真正有意义的事情

“每当走上讲台的时候,看着同学们渴望的双眼,你会觉得自己在做一件真正有意义的事情。”

澄江一中是澄江县唯一一所普通高级中学。陈宇光承担了高中数学课的教学任务,每周11节课,每天备课、上课、改作业,还要给基础差的学生“开小灶”,确实挺忙,但日子却过得很充实。

陈宇光从习惯入手,首先帮助学生们养成良好的学习习惯。他告诉同学们“习惯影响终身,态度决定一切”;他以身示范,开展不定期的“找差距”活动,同时辅以家访、座谈、谈心、交流;在课余和班会时间里,他和孩子们一起谈人生、谈理想,谈为人处事的道理。他发现,这些学生其实一点都不比城市的孩子差,他们缺少的只是一个接受良好次教育的机会。

陈宇光在学生家里做家访,与学生交谈。

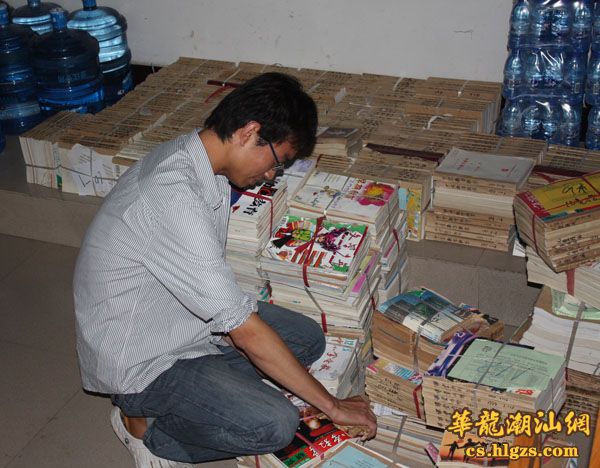

陈宇光在整理热心人士捐献的书籍。

我想让更多人关心这里的孩子

“支教,并不仅仅是简单的教学,还要搭起学校与外界沟通的桥梁,让更多人关心这里的孩子,为他们创造更好的成长环境。”

入滇支教以来,陈宇光和队员们经常利用周末时间走家串户,发动热心人士对贫困学生开展“一对一”助学活动。他们通过建立资助QQ群等方式,利用校友、朋友等资源,聚集了一群校友和社会热心人士,还在新快网社区设立公益频道“心公益”,向社会发起扶贫助学倡议。短短三个月时间里,募捐了40万元,成功资助贫困学生70人,其中大学生7名,高中生11名,初中生52名。

“我们接触过一个叫李亚妮的小学生,父亲过世了,母亲离家出走,只剩下她和她爷爷在一起生活。家里除了三个叔叔每年分别给她爷爷300元外,没有其他任何收入。爷爷还双腿患病,一直坐轮椅。但这位小女孩特别地坚强,早上起床做好早餐午餐再去上学,晚上放学后,又回来做饭给爷爷吃。她才读4年级,却承担着这个年纪不应该承担的责任。”陈宇光说,通过“一对一”助学活动,他们帮李亚妮向广州保利地产公司申请了一笔资金,资助这个学生每年2900元,帮助她一家暂渡难关。

我还能为孩子们再做点什么

“有人说我们支教的热情是“一夜情”式的,甚至质疑短期支教的作用与价值。但在我看来,支教是一项改变学生命运的巨大工程。我们的信念是:以热情始,以责任终。”

在陈宇光看来,支教,只是用他力所能及的方式,为推动贫困地区教育的进步尽一份心,出一份力。纵使工作繁重艰苦,但他矢志不渝。支教没有那么多的“光环”,也没有那么多的“隐患”。支教是他对贫困地区学生提供的教育和帮助,从中他也经历着价值观的洗礼。他告诉我们,现在的人生目标不再局限于“考多少分、找什么工作、过什么样的生活”,而是——我能为那些孩子和乡亲再做点什么?

【记者手记 】好样的90后

采访陈宇光,记者始终带着这样的不解:印象中“非主流”、“不怎么靠谱”的90后,会在被保送继续深造的时候,毅然放下选择到艰苦地区支教?

其实,第一次支教,陈宇光也曾犹豫过,也曾彷徨过。现在他却说:“我们的力量微乎其微,但会一直走下去!”的确,仅靠他的绵薄之力,根本无法改变当地教育落后的现状,然而假如有越来越多的陈宇光们加入这个“靠谱“行动的行列呢?我们有理由相信,有这样的“90后”、甚至以后的“00后”……一代一代用爱心、热诚、努力和坚持,一定可以改变很多很多。

陈宇光是好样的90后!