弘扬潮汕文化 传播民族影音 振兴潮汕艺术 凝聚民族精神

陈烈彬(摄于1963年)

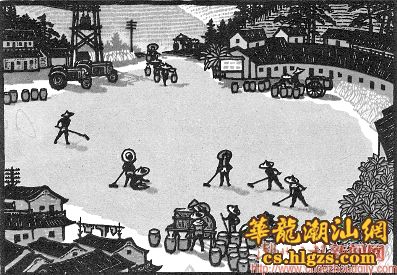

《金谷山村》 (套色木刻,中国美术馆收藏)

潮州是一片文化的沃土,艺术家辈出,群星璀璨。以擅长某个画种,或者擅长表现某种题材而出名的画家不乏其人,但若论具有多方面艺术修养,能同时驾驭多个艺术门类,而且在这些领域都取得骄人的成果者,陈烈彬却是难得的一位。

我与陈烈彬相识于40年前。他当时风华正茂,处于创作的黄金时代,创作激情奔涌。他在油画、年画、版画、宣传画、雕塑等造型艺术领域中,大显身手,佳作迭出,屡次入选省、全国画展并出版发行,成为当代潮州画坛的佼佼者。他的作品精心构思,清新隽永,风貌宛然,其创作手法和风格特色已甚明显。作品来自生活,有感而作,注重构思,注重内涵,具有鲜明的时代气息。陈望老师说:“五、六十年代(指上世纪)的艺术思潮,重视生活感受,强调艺术家的社会责任感,如是的艺术倾向是无可非议的罢?”陈烈彬在这样的文艺氛围中成长,作品带着那个时代的审美取向是很自然的。

陈烈彬1933年10月2日生于越南巴黎堤岸,1993年1月2日因病逝世。少年时期与父母随祖父在越南经商。祖父陈澄初先生昔年曾带头捐资并向侨胞劝募赠建潮安县贫民教养院,在当地旅越潮人中颇具威望。12岁,他随父母回归故里。他自幼喜欢绘画,五年级时曾在全校的美术比赛中荣获第一名。后来因战乱,陈烈彬13岁小学未毕业便辍学谋生,当童工,学彩瓷。师傅见其年幼能画一手好画,便把他带到香港,在潮人创办的彩瓷厂设计彩瓷画稿,颇受厂家青睐。三年后,因彩瓷厂不景气,他又返回潮州。1950年他进商业系统照相馆,从事摄影工作,一直至退休。

1951年,为活跃潮州业余美术创作,在有关方面的支持下,成立了“潮州市工人业余美术组”,由知名画家王显诏、郑茂熙、罗善政、蔡瑜等担任教员。陈烈彬经推荐参加了工人业余美术组。业余美术组不但培训美术人材,还配合当时的政治运动举办展览,出版墙报,活动十分活跃。当时陈烈彬才17岁,得名师辅导,艺术才华日渐显露,还担任业余美术组副组长。他原来的文化程度不高,常感力不从心,为补不足,他发奋自学,学文习画常到深夜,有时竟通宵忘倦。从素描写生到水彩油画,从国画年画到版画雕塑,无不涉猎,用功钻研。他在苦练绘画基本功的同时,注重艺术修养,积极用画笔表现生活中的美。上世纪五十年代是陈烈彬美术创作的起步时期,尽管艺术还不十分完善,但作品浓郁的生活气息让人刮目相看。1957年他创作的油画《出田》脱颖而出,入选全国青年美展,并被收入《全国青年美术作品选》。接着,他创作的套色木刻《理想将要实现》、《山鹰》入选广东省群众美展,分别获一、二等奖, 并在省、地报刊上介绍。一位艺术家,在创新的途径上跨出关键的第一步固然不容易,要继续前进,超越自己尤为艰难。陈烈彬充分意识到这一点,他自惕自励,致广求精,苦练画外功。而要寻求自己不同于别人的艺术语言,关键在于把握自己的特长和个性的发挥。他研究、汲取潮州丰富多彩的民间艺术的造型、装饰手法,在艺术上另辟蹊径。1959年国庆十周年前夕,他创作的宣传画《为庆祝建国十周年而干杯》达到了前所未有的辉煌:这幅作品被上海人民美术出版社出版,并多次再版印刷,当年还被复制成巨型画幅悬挂于上海街头,后来又被选登在上海的美术刊物《东风》和入选《建国十年宣传画选集》。这幅宣传画运用浪漫主义的手法,画面上一位手捧鲜花和美酒的少女凌空而舞,豪情满怀地为祖国十周年的辉煌成就而干杯,画的下方以齿轮、麦穗装饰成太阳和闪烁的光芒,照耀着盛开的鲜花,象征祖国十年满园春色,欣欣向荣。这幅作品构思新颖,装饰性强,色彩热烈,给人温馨喜庆的感受,颇受行家称赞。《为庆祝建国十周年而干杯》的成功对陈烈彬的鼓舞很大,他一鼓作气,接连创作《庆丰收》(现被中央美院图书馆收藏)、《向1960年迈进》等宣传画,先后在上海出版,表达对丰收的喜悦和对新生活的憧憬。1960年他被批准参加中国美术家协会广东分会,成为潮州市第一位工人美术家。

上世纪六十年代以后,陈烈彬的美术创作进入一个更加成熟的时期,艺术风格也更具鲜明特色:当时中国美协广东分会、广东人民出版社的画家、编辑多次到潮州,向陈烈彬约稿和切磋创作,在行家的帮助下,他不断提高自身的艺术修养,继续探索美术创作的规律和寻找自己的艺术个性。几年间,他创作《旭日东升》、《毛主席像太阳》等年画及表现吉祥喜庆题材的门画, 先后在广州出版。1965年创作年画《欢乐歌舞颂英雄》入选全国美展,受到好评。他还多次赴凤凰山区深入生活,进行写生搜集素材。后来创作的套色木刻《金谷山村》,就是取材于凤凰山村。这幅作品参展后被中国美术馆收藏。

“文革”期间,由于受到极左路线的干扰,陈烈彬停止了美术创作,但他没有放松对艺术的追求。“四人帮”下台后,他除了继续探索年画创作外,还涉足陶瓷雕塑。他常与枫溪陶瓷艺人切磋陶瓷技艺,还尝试创作一些古代仕女、动物雕塑。1980年他创作的美术瓷塑《白蛇仙子》和年画《南国瓷花》入选广东民间美术展览。

进入上世纪八十年代以后,陈烈彬操起照相机,把创作重点转向摄影艺术创作。他说:“摄影是我的职业,但摄影和美术有共同的语言,是姐妹艺术,所以我也搞一搞。”由于他具有丰富的美术创作经验和较高的艺术修养,他这“搞一搞”,也搞出大名堂来。上世纪八十年代初,他拍摄的《昭君出塞》(美术陶瓷摄影)入选《广东、广西、福建摄影艺术展览》。1981年他加入中国摄影家协会广东分会,并担任潮州市摄影家协会副主席。1983年经省有关部门考核,他被评为一级摄影师。陈烈彬摄影艺术的题材广泛,既有风景,又有人物、静物,他运用传统绘画的手法进行构思,注重作品内涵。1986年创作的彩色摄影作品《吻》则是他艺术创作生涯的又一高峰。

《吻》在1986年11月举行的《广东省第十一届摄影艺术展览》上荣获金牌奖殊荣,尔后接连入选《全国摄影大赛》、五省《大江南北摄影艺术展览》,并多次选登在报刊上;1987年被选入文化部外联局编的《可爱的中华》摄影艺术画册,同年入选大陆、台北、香港、澳门摄影艺术精品赴日本展览,并被选入《中国摄影艺术展览选集》。《吻》取材于儿童平凡的日常生活:天真活泼的小姑娘在洗完澡以后,猛见立柜上每天相伴的可爱的布娃娃,就迫不急待地和她接起吻来,不小心把围在身上的毛巾拉下来,露出光屁股。艺术家抓住这情景,咔嚓一声,摄入镜头,定格了这一人物动态优美、构图简练、色彩和谐的瞬间。小主人翁调皮、活泼、聪敏、纯真的神情在作品中得到充分的表现。这幅作品贵在简洁,妙在传神,美在瞬间。新颖的角度,盎然的情趣和恰到好处的抓拍,使这平凡的生活小景具有动人心弦的艺术魅力。陈烈彬后来谈到他的摄影创作时说:“我爱多种艺术,生活中美的东西,适合哪种形式表现,就用哪种形式,我不愿意用照相机代替绘画,没有动态、色彩、光线、构图都完美的镜头,我不轻易按下快门。尽管如此,胶卷还常报废。可见摄影创作并不比美术创作容易。”正是“瞬间艺术,百炼功夫”! 陈烈彬摄影作品《吻》的成功,显示了艺术家创作的严谨态度和善于在平凡中发现美的眼力,在变化中判断捕捉瞬间情景的机敏及纯熟地运用摄影造型语言的能力。

陈烈彬的艺术作品,无论是美术作品,还是摄影作品,生活气息浓郁,注重题材的选择和思想内涵的发掘是他多年的艺术特色。他没有进过艺术院校进行专业训练,未画过石膏素描,更没有画过人体模特儿,但他从速写、写生人手,以创作带动基本功的训练;他原来的文化程度不高,没有系统地研究过文艺创作理论,但他勤于学习,重于思考;他热爱生活,不断提高洞察生活的能力,着力挖掘作品的思想内涵。他的美术作品另一个鲜明的特点就是带有浓郁的潮州民间艺术特色,这也是他的优势。曾一直关注着他的艺术创作的省艺术理论专家周佐愚说:“群众作者没有机会接受技巧的专门训练,但是他们从孩提时代开始,长时间地接受像剪纸、皮影、花灯、嵌瓷等丰富多彩的民间美术的熏陶,所以,他们那无拘无束的创作往往像传统的民间艺术那样想像丰富,用色绚丽,造型夸张,具有浪漫主义的色彩。”生活在文化积淀丰厚,民间艺术瑰丽多姿的文化古城潮州,陈烈彬的艺术一直离不开这片文化沃土。

我与陈烈彬有多年的交往,深知他内心世界的丰富。他那坦荡的胸襟、宽厚的气度、深彻的悟性、谦和的品格,使我们相互受益良多。他平易近人,谈吐风趣,极肯帮助、提携后辈。当年不少业余作者总乐意把自己的创作草图请他提意见,而当他完成了一幅作品时也愿意让大家观赏、提意见。上世纪六十年代中期,他为潮安励华火柴厂设计了一套“潮州八景”的火柴标,把画好的小草图带到我家,与我共同切磋,一点没有一个知名画家的架子。他不喜欢在公开场合抛头露脸,哗众取宠,而是脚踏实地,一步一个脚印、专心致志地搞创作。更为可贵的是,他从不附炎趋势,拍马逢迎,也没有像某些人那样把作品当作迎合权贵、取悦于人的工具,而是真诚地把客观世界的美和自己心灵中的美奉献给人们。