弘扬潮汕文化 传播民族影音 振兴潮汕艺术 凝聚民族精神

当年,周恩来曾在此地召开东江各属行政会议,如今,年久失修——

爱国主义教育基地却成“危房”

有关部门正对外马三小编制省级文保单位专项规划

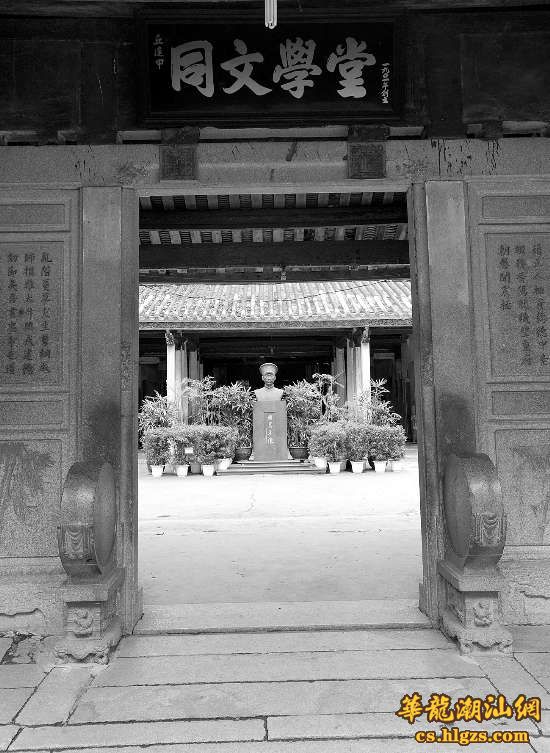

在外马三小学校里的同文学堂及周恩来像外观。

图为外马三小校址。

在外马路,有一所远近闻名的学校——外马路第三小学。外马三小之所以著名,不仅因为它是市重点小学、省一级学校,更是因为其悠久的历史。该校现址建筑历史上曾办过同文学堂、省立岭东商校。1926年2月周恩来曾在此地召开东江各属行政会议。该址已被列为省重点文物保护单位、市爱国主义教育基地。

近日,本报记者在该校校长冯玉銮的陪同下,实地探访,试图拾起关于那个革命年代的红色记忆。

探访:

建筑物与原貌有很大不同

来到位于外马路129号的外马三小,一面庄重古朴的红色围墙首先进入记者的视线,这里便是外马三小原本的校门、如今的1号门的所在。在红墙的一侧,有一块石碑,刻着“广东省重点文物保护单位广东东江各属行政委员公署旧址”。

在实地探访之前记者查过资料,这处年代久远的红色遗址“是一座三进二天井祠堂格局的砖木结构建筑,坐北朝南,占地面积2500平方米,建筑面积2007.41平方米。其外观采用硬山顶、人字封火山墙,素胎瓦,前门表层墙体贴花鸟诗文书法花岗岩石雕,左右各有麻石质石鼓一对,屋内为五瓜抬梁式木结构。”

然而记者看到,与原貌相比较,如今建筑物已有了很大的不同。从1号门进入外院,左手边是一间平房,如今是学校的门房。正中是有凹形门洞的一进,一进大门上方挂着一块牌匾,上面“同文学堂”四个大字刚劲有力,左右墙上的贴花石雕和门口一对石鼓依然保存完好。进了大门,中间是过渡厅,左右各有一间平房。一进和二进之间有一个天井,天井正中一尊周恩来的半身像被簇拥在茂密的绿色植物之中,从上面的日期看塑像是2002年才立的。天井的左边是学校的大操场,右边则有一条巷子,巷内一排平房平行在二进和三进的东面。冯校长介绍说,像这样的平房原本东、西、北面各有一排,呈马蹄形围住中间的主建筑,但在上世纪80年代末,西面和北面的两排平房被拆掉,建成了新的教学楼和操场。东面那一排平房也成了学校的教工宿舍,一直至今。

周恩来像的正后方便是祠堂格局的二进和三进,记者看到,两进之间的天井被盖上了铁皮屋顶,因此被连成了一个长长的大厅,里头堆满了旧课桌椅等一些杂物,已然成为了一个大“仓库”。冯校长告诉我们,之所以将天井加盖屋顶,一来是为了解决下雨积水的问题,二来也是为了帮助支撑这座已成“危房”的建筑。二进和三进的格局基本一样,中间是大厅,左右各有一间平房。原本这四间平房和一进的两间屋子一样,曾作为教室使用,但如今都早已弃置。在三进大厅的后方,据冯校长介绍,很久以前曾是校长办公室,新教学楼建成以后,这里被改为舞台,作为学校礼堂使用,学校的教师会、公开课、大型会议等都在这里召开。记者注意到,大厅两侧各有五根白色石柱,但为了加固,每根石柱旁边又都分别新加了铁制支撑柱。檐前的木雕虽然因年久虫蛀颜色剥落,但雕工精美,还有保存完好的白瓦、红梁,依稀向我们述说着这座建筑悠久的历史。

修缮:

拟编制省级文物保护单位专项保护规划

在这样一所拥有丰厚历史文化积淀的学校读书,几乎每一届的“三小”学生都知道同文学堂是汕头埠的第一所新式学堂,知道周恩来总理曾经在他们的母校所在的地方工作过。曾在这里读过1年学前班的80后市民小杨,提起在外马三小上学的日子,依然记忆犹新。“虽然那时候还很小,但是听老师说有一位周总理曾在我们上课的教室里办过公心里也油然而生了一种自豪感。遗憾的是,因为年久失修,如今这个爱国主义教育基地却成了学生禁止入内的‘危房’”。

记者从市文管新局了解到,该局已经启动编制省级文物保护单位广东东江各属行政委员公署旧址专项保护规划项目。该项目的目标是进一步落实“五纳入”中的将文物保护纳入城乡建设规划的法律要求,探索由点(广东东江各属行政委员公署旧址)到线(外马路沿线文保单位),线到面(小公园历史文化街区)编制区域性文物保护专项规划以至全市性文物保护专项规划。目前制定编制工作计划,邀请具有文物保护工程勘察设计甲级资格的广东省考古研究所对该址进行全面勘察、测绘,综合专项评估等工作正在有条不紊地推进。

历史

从第一所新式学堂到东江各属行政委员公署

据资料记载,该址始建于清光绪十四年(1888年),原拟作“同庆善堂”使用,后因房屋建成后,经费缺乏而停办。光绪二十七年(1901年),台湾爱国志士丘逢甲在此设立岭东同文学堂,这是汕头新式学校之始。1915年,这里改为岭东甲种商业学校,1924年,又改为广东省岭东高级商业学校、汕头商船学校。

1925年底,国民革命军第二次东征解放潮汕,国民革命政府在此设立“广东东江各属行政委员公署”。1926年2月1日,周恩来在这里宣誓就任任广东东江各属行政委员,这是第一个由共产党人主持的革命政权。2月22日,又在此地举行东江各属行政会议,恽代英、邓颖超、彭湃等作为特邀代表参加,并通过了一系列决议。这次会议,在东江历史上写下了重要的一页,开创了东江革命的新纪元。

新中国成立后,该址曾为省立高级财经技术学校校址,后为汕头市外马路第三小学校址,一直至今。