弘扬潮汕文化 传播民族影音 振兴潮汕艺术 凝聚民族精神

备受青睐:

1980年,汕樟商场隆重开张,四面八方的游人如潮水般涌入到这个只有4层楼的百货商城。在计划经济时代,物资匮乏,百货商场的建立,无疑激发了当时老百姓极大的购物热情,作为国营单位的汕樟商场就自然而然地成为继“百货大楼”之后的第二个购物天堂,“买东西,到汕樟”似乎成为了当时人们的一致选择。

1988年,汕樟商场门前的金樟立交桥落成通车,这就使得汽车、摩托车、公交车都不能从汕樟商场的门前经过,而且没有配套相应的停车场,商场的外部环境已经发生了巨大的变化。但是,这丝毫没有影响顾客到汕樟商场购物的热情。

从汕樟商场开业至今整整工作32年的李经理向小编介绍,那时的汕樟商场,商品最多时有上万种,开门一小时就很快人满为患,抢购商品的顾客纷至沓来,商场有时还必须关门以维修因人拥挤而损坏的物品。每年的春节前,客流量更是上万人,营业额最高时达到30多万!“那时收钱都忙不过来,所有的行政人员都必须下去帮忙,职工最多的时候有280多人,每月工资就得付10多万!”李经理高兴地回忆到。

接连失意:

上世纪90年代初,万客隆、沃尔玛等大型超市开始进驻汕头,抢占汕头市场。大型超市为了与汕樟商场、京汕商场等国营商场争夺汕头市场,纷纷采取低价策略和广告策略,不惜以极低的价格吸引市民,给顾客带来极大的购买欲望。私营经济也于此时开始活跃,紧接着国家经济的通货紧缩,进一步打击了汕樟商场的发展。

这时的汕樟商场,由于商品价格由政府定价,仍然固守着原来的经营模式,在激烈的市场竞争中逐渐倒退,汕樟商场和大型超市的地位也出现了180度的变化。1994年以后,汕头经济开始走下坡路。就在1996年,汕樟商场开始出现亏损,加之银行贷款的冻结,商场的资金链条出现断裂。

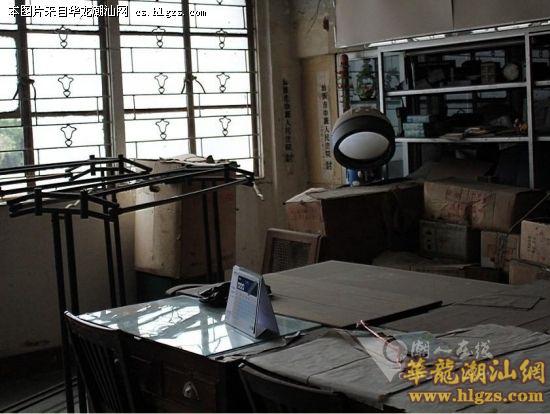

作为国营单位,商场不能集资也不能向私人借贷筹集资金,更没有外企资金的注入,同时,政府并没有采取相应的补救措施,为了维持经营,汕樟商场不得不把铺位承包给职工,由职工本人或家属经营。但是,外部市场竞争的激烈,顾客的分流,3年后,承包的租户开始亏本,并逐渐由原来的4层楼的28家租户发展为现今仅剩的一楼的7、8家租户在勉强营业。大部分四、五十岁的职工只有另谋出路。

一息尚存:

2002年,由于欠汕头工商银行385万元的贷款无法偿还,汕樟商场最终被拍卖,并被汕头市中级人民法院贴上了封条,现在的汕樟商场已更换了新业主,目前也只是等待新主人的接手或等着政府的处置。说到未来的发展,见证汕樟商场32年起伏的李经理说,“没有以后,只能过一天算一天”。同时,他也提到,他们只是处于被动的局面,不是不作为的问题,而是作为国营单位,一切都是由政府说了算,政府不帮忙解决问题,银行不能贷款,就无法竞争。“汕樟商场现在只是剩最后一口气”,李经理感慨到。

在和小编的谈话中,李经理不仅一次地说道“很痛心”,这么好的大楼和商场,现在却沦落到这种境地!另外,他还谈到,在广州一些地区,大型的国营商场照样发展得很好,因为他们实行了股份制,允许外来资本的进入,政府放开政策让他们能真正参与了市场竞争,并生存了下来。而不是像汕头,包括汕樟商场、京汕商场、汕头商场在内的五大国营商场都“烂掉”!

如今,汕樟商场只有一楼在惨淡经营,主要经营床上用品、钟表、小型电器、化妆品、洗涤用品、毛巾等,来这里购物的大多是中老年人,“老顾客有感情,也相信汕樟商场商品的质量,也有些外地的顾客专门过来买,现在年轻人都不知道有汕樟商场了,甚至听都没听说过”,李经理不无遗憾地说。

何去何从:

小编也试图从员工口中得知他们对汕樟商场的想法,但遗憾的是,员工们似乎并不愿意回忆过去的辉煌,也许回忆会让他们更加痛心现在的没落,也或许说明,他们已经对汕樟商场的未来失去信心,现在只是过一天算一天,静静地等待汕樟商场从人们的视野中和记忆中消失。

小编在汕樟商场门口等待的半个小时中,并没有看到有年轻人进入汕樟商场,大部分年轻人都只是匆匆而过,甚至都不望一下商场里卖些什么。在小编和一位中学生的交谈中,他说,自己每天都从这里经过,但不知道里面有什么东西出售。小编也从一位老年顾客的口中听到,自己更愿意去卜蜂莲花、沃尔玛等大型商场,这里的商品不能满足自己的需求,而大型超市会有更多的商品选择,汕樟商场商品就只有几样。另外一位中年妇女顾客也说道,自己很少去汕樟商场,今天也只是刚好要买些东西,平时一般都会去大型超市买,汕樟商场没什么东西卖。

体制固化、经营理念陈旧、经营模式僵化、管理队伍老化,这也许是国营商场的通病,但是,几十年的品牌任其自生自灭,岂不是让人感到可惜?如何利用汕樟商场在人们心目中的品牌地位,整合相关的资源优势,令老城区的这颗商业明珠重放光彩,值得有关部门予以重视和关注。